最低で最高のロックンロール・ライフ

連載 水上はるこ・元ML編集長書き下ろし

第7回

ボズ・スキャッグス、ロスでの偶然の出会い、私が着ていた あるバンドのTシャツが友情のきっかけに

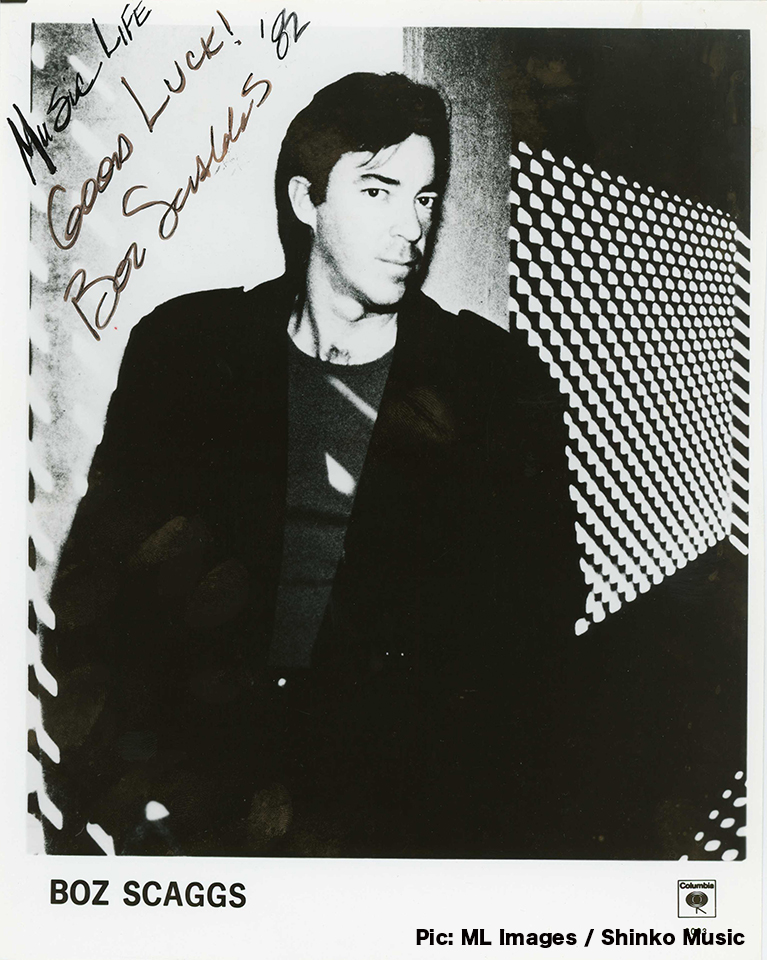

水上はるこさん書き下ろしの「最低で最高のロックンロール・ライフ」は、『ミュージック・ライフ』世代の方に向け、主に70〜80年代──編集部/編集長〜フリーランス時代に「じかにその目で見た」「経験した」記憶・体験をお書きいただいている連載です。今回取り上げるのはボズ・スキャッグス。上の画像は『ミュージック・ライフ』新年恒例企画、アーティストからのグリーティング入り写真でそのボズから編集部に送られたもの。1982年2月号の掲載です。

ボズ・スキャッグスは1944年6月8日生まれの米国人。しかしデビューは若かりし頃の欧州放浪中にスウェーデンのポリドールからリリースした1965年の『Boz』で、その後の世界的活躍もあって無名時代のこのLPは激レア盤として有名。帰国後にはスティーヴ・ミラー・バンドのギタリストとして改めて世に出、69年にセルフ・タイトルの自らの作品(邦題は『ボズ・スキャッグス&デュアン・オールマン』)でソロ・アーティストとして再デビュー。そして1976年のご存知『シルク・ディグリーズ』が世界的大ヒットし、AORシンガーの代表格に。日本では以降今に至るまで愛され続けており、昨年までに20回もの来日を果たしています。

ボズ・スキャッグスは1944年6月8日生まれの米国人。しかしデビューは若かりし頃の欧州放浪中にスウェーデンのポリドールからリリースした1965年の『Boz』で、その後の世界的活躍もあって無名時代のこのLPは激レア盤として有名。帰国後にはスティーヴ・ミラー・バンドのギタリストとして改めて世に出、69年にセルフ・タイトルの自らの作品(邦題は『ボズ・スキャッグス&デュアン・オールマン』)でソロ・アーティストとして再デビュー。そして1976年のご存知『シルク・ディグリーズ』が世界的大ヒットし、AORシンガーの代表格に。日本では以降今に至るまで愛され続けており、昨年までに20回もの来日を果たしています。

ボズ・スキャッグス、ロスでの偶然の出会い、私が着ていた あるバンドのTシャツが友情のきっかけに

(☆)

文/写真◉水上はるこ 撮影◉長谷部 宏(★)、デヴィッド・タン(☆)/ML Images/シンコー・ミュージック

Text & Pix : ©︎ Haruko Minakami Pix : ©︎ Koh Hasebe(★), ©︎ David Tan(☆)/ ML Images / Shinko Music

ジョン・ウェットンやジーン・シモンズとのエピソードでは《ロマンスまで3歩手前》のような雰囲気だったが、ボズ・スキャッグスとの物語には何も期待しないでいただきたい。ボズとの最初の出会いは幸運が重なり、もし事前にアレンジされた取材で出会っていたなら、30年間も私を覚えておいてくれなかっただろう。1975年11月、私はエアロスミスの初取材のためロサンゼルスにいた。重ねて書くが、レコード会社の景気がよかった時代だ。米コロンビア・レコードの広報担当ジェフ、ニューヨークから着いたカメラマンのデヴィッド・タン氏、そして私たちの3人が宿泊したのは『ビヴァリーヒルズ・ホテル』。ロックが好きな方ならご存知だろうが、この高級ホテルの写真はイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」のジャケットに使用されている。クリスマス・ツリーが飾られた豪華なロビーで、マフラーを粋にかけたボズ・スキャッグスと遭遇した。

* * *

私は息をのんで立ち止まり彼を見つめた。そのときは『東洋人のファンに見つかった』程度の認識だったと思う。彼も立ち止まって《ファン》の私にやさしく対応してくれた。「お会いできて光栄です」「どこから来たの?」「日本です」……ありきたりの会話を交わしていたとき、ボズの表情がすーーっとやわらいだ。私がジャケットの下に着ていたオールマン・ブラザーズ・バンドのTシャツに気がついたのだ。

上写真拡大

「オールマン・ブラザーズ・バンドが好きなの?」「はい、デビュー時からずっと好きです。縁があってメイコンまで行きました」「じゃあ、デュアンが参加している僕のアルバムも聴いてくれているよね」「もちろんです」。オールマン・ブラザーズ・バンドが好きで、メイコンまで行ったことがあり、ビヴァリーヒルズ・ホテルに宿泊している、ただのロック好きな日本人観光客ではないと想像したはずだ。

そこにジェフがやって来た。「おや、ハルコ、ボズと知り合いだったの?」「いいえ、今、偶然会ったばかりです」。ボズもここで私が音楽業界の人間だと察した。直接、取材を申し込むのは失礼だから、筋を通してレコード会社に仲介をお願いした。ジェフは手短に私のことを説明し、彼も翌日の取材を快諾してくれた。幸運としいいようがない展開である。そしてエアロスミスとボズが同じレコード会社の所属というなんという偶然。少し早いサンタからの贈り物であった。

1972年にサンフランシスコに住んでいた私は、ほぼ毎月「ウインターランド」でボズのギグを見た。ビル・グラハムが「フィルモア・ウエスト」の閉鎖後にオープンした常設コンサート会場で、名前の通り以前はスケートリンクだった。そういえばニューヨークの「シェーファー・ミュージック・フェスティヴァル」会場も「ウールマンリンク」というスケート場だ。72年当時のウインターランドの入場料は3ドル。宿泊していた学生向けのホステルから歩いて5ブロックの場所にあり、真夜中に街を歩いても安全だった。

私はオールマン・ブラザーズ・バンドの熱烈なファンだったから、スティーヴ・ミラー・バンドを去ってアトランティック・レコードに一枚だけ残したセピア色のジャケット『Boz Scaggs』(時にはボズ・スキャッグス with デュアン・オールマンとして語られる)を聴き込んだ。そして1973年の大晦日と74年の元旦、サンフランシスコの「カウパレス」でオールマン・ブラザーズ・バンドのコンサートを見た。カウパレスは文字通り牛の競売場だった場所で、場内はマリファナの匂いと共に強烈な牛の匂いもした。このときのギグはKSANという地元のラジオ局が生放送し、すぐに海賊盤になったが、最近になってオフィシャル・ブートレッグとして出回っている。元旦のギグの方にボズとジェリー・ガルシアがゲストとして参加した。サンフランシスコのファンには馴染みの顔ぶれなのでそれほどの驚きはなかったが、私にはボズが4年前のマッスル・ショールズ・スタジオでの恩をわずかではあるがこのような形で返しているのではないかとも思った。

この時期のボズ・スキャッグスは通好みのミュージシャンで、CBSソニーでも大きな宣伝はしていなかった。ロスでのインタヴューも、日本人ライターとしては初めてだったと思う。まず、なぜロスにいるのかを尋ねると「ニュー・アルバムのレコーディング中だ」という答えが返ってきた。未発表のアルバムのことを根掘り葉掘り訊くのは失礼なので、それだけの返事で満足していたのが大失敗だった。そう、ご想像のようにこの新作がボズとロック・ビジネスの将来を変えるほどのインパクトを放つ『シルク・ディグリーズ』だったのだ。のちにTOTOとなるミュージシャンをバックに、レコーディングの真最中だった。デュアン・オールマンといいTOTOといい、ボズはなんと確かな聴く耳をもつミュージシャンであろうか。ステージの下から何十回となく見上げていた彼は、基本事項の確認のような質問にもていねいに答えてくれ、またスタジオに戻って行った。もし私が未来を予知できたなら、あのときスタジオまで追いかけていくべきだった。それは無理な話(笑)。

『シルク・ディグリーズ』までの音楽は抑制のきいたブルース・バラードで、すでに『マイ・タイム』(72年)で「ウィー・アー・オール・アローン」のような美しいラヴ・ソングを歌っていたが、いかんせん人気の面ではビリー・ジョエルなどの後塵を拝していた。帰国してインタビューを『ミュージック・ライフ』に載せた。45年たった今だから白状すると、その記事は明らかに《浮いていた》。

そこにジェフがやって来た。「おや、ハルコ、ボズと知り合いだったの?」「いいえ、今、偶然会ったばかりです」。ボズもここで私が音楽業界の人間だと察した。直接、取材を申し込むのは失礼だから、筋を通してレコード会社に仲介をお願いした。ジェフは手短に私のことを説明し、彼も翌日の取材を快諾してくれた。幸運としいいようがない展開である。そしてエアロスミスとボズが同じレコード会社の所属というなんという偶然。少し早いサンタからの贈り物であった。

1972年にサンフランシスコに住んでいた私は、ほぼ毎月「ウインターランド」でボズのギグを見た。ビル・グラハムが「フィルモア・ウエスト」の閉鎖後にオープンした常設コンサート会場で、名前の通り以前はスケートリンクだった。そういえばニューヨークの「シェーファー・ミュージック・フェスティヴァル」会場も「ウールマンリンク」というスケート場だ。72年当時のウインターランドの入場料は3ドル。宿泊していた学生向けのホステルから歩いて5ブロックの場所にあり、真夜中に街を歩いても安全だった。

私はオールマン・ブラザーズ・バンドの熱烈なファンだったから、スティーヴ・ミラー・バンドを去ってアトランティック・レコードに一枚だけ残したセピア色のジャケット『Boz Scaggs』(時にはボズ・スキャッグス with デュアン・オールマンとして語られる)を聴き込んだ。そして1973年の大晦日と74年の元旦、サンフランシスコの「カウパレス」でオールマン・ブラザーズ・バンドのコンサートを見た。カウパレスは文字通り牛の競売場だった場所で、場内はマリファナの匂いと共に強烈な牛の匂いもした。このときのギグはKSANという地元のラジオ局が生放送し、すぐに海賊盤になったが、最近になってオフィシャル・ブートレッグとして出回っている。元旦のギグの方にボズとジェリー・ガルシアがゲストとして参加した。サンフランシスコのファンには馴染みの顔ぶれなのでそれほどの驚きはなかったが、私にはボズが4年前のマッスル・ショールズ・スタジオでの恩をわずかではあるがこのような形で返しているのではないかとも思った。

この時期のボズ・スキャッグスは通好みのミュージシャンで、CBSソニーでも大きな宣伝はしていなかった。ロスでのインタヴューも、日本人ライターとしては初めてだったと思う。まず、なぜロスにいるのかを尋ねると「ニュー・アルバムのレコーディング中だ」という答えが返ってきた。未発表のアルバムのことを根掘り葉掘り訊くのは失礼なので、それだけの返事で満足していたのが大失敗だった。そう、ご想像のようにこの新作がボズとロック・ビジネスの将来を変えるほどのインパクトを放つ『シルク・ディグリーズ』だったのだ。のちにTOTOとなるミュージシャンをバックに、レコーディングの真最中だった。デュアン・オールマンといいTOTOといい、ボズはなんと確かな聴く耳をもつミュージシャンであろうか。ステージの下から何十回となく見上げていた彼は、基本事項の確認のような質問にもていねいに答えてくれ、またスタジオに戻って行った。もし私が未来を予知できたなら、あのときスタジオまで追いかけていくべきだった。それは無理な話(笑)。

『シルク・ディグリーズ』までの音楽は抑制のきいたブルース・バラードで、すでに『マイ・タイム』(72年)で「ウィー・アー・オール・アローン」のような美しいラヴ・ソングを歌っていたが、いかんせん人気の面ではビリー・ジョエルなどの後塵を拝していた。帰国してインタビューを『ミュージック・ライフ』に載せた。45年たった今だから白状すると、その記事は明らかに《浮いていた》。

(☆)

読み込み中.....

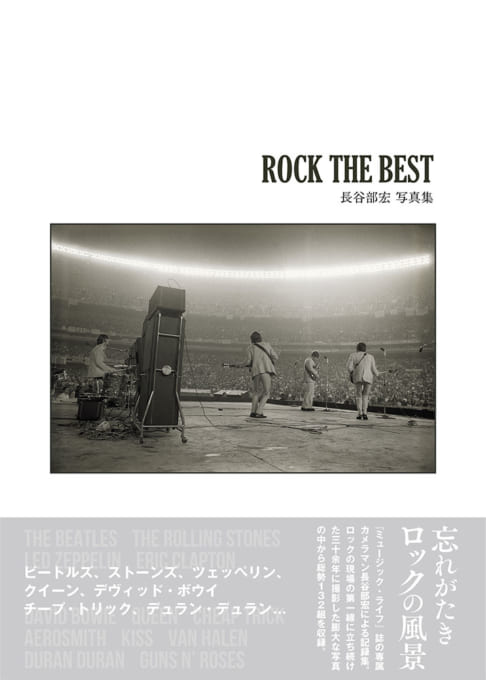

当時ニューヨークのセントラル・パークで毎年開かれていたシェーファー・ミュージック・フェスティヴァル、1976年7月31日のステージより。

そして翌76年、音楽業界を震撼とさせる名盤『シルク・ディグリーズ』が発売される。それまでの地味で趣味人向けのイメージから脱却し、R&Bやブルースを基調におきながらも、大胆なアレンジと大らかなヴェルヴェット・ヴォイスが織りなす珠玉の名曲は次々にシングル・カットされてチャート入りし、アルバムもビルボード・ホット100の2位にまで上がった。世紀のAOR歌手、ボズ・スキャッグスの誕生である。日本でも大ブレイクし、レコード会社もエアロスミス、ビリー・ジョエル、スプリングスティーンらとの共存をはかりながら猛プッシュ。格別な宣伝をしなくとも街の有線で、デパートで、ラジオで、「ウィー・アー・オール・アローン」は流れ続けた。1978年の初来日時、東京武道館、大阪 フェスティバルホールなどを超満員にし、ほとんどがカップルの観客というコンサートを大成功のうちに終えた。

新しいファンにとっては、決してハンサムではないが(失礼)、深みのある美しい声で歌うAOR歌手、というイメージが定着したが、10年もの長い下積みを知っている私にとっては喜ぶべきことである。来日時は取材が殺到し、私は東京から大阪に向かう新幹線の中でインタヴューをしたほどだ。もちろん、ロスでの出会いのことをよく覚えていてくれた。取材が終わるとボズはさりげなく小ぶりな箱を手渡してくれた。「Thank you, Haruko」。控え目だが贈答用に飾られた箱の中身は「タブー」という香水だった。私はこの種のことにはうとかったが、渡すときの自然な仕草といい、香水がシャネルではなかったことといい、若造にはできない、大人の貫禄がにじみ出ている所作だと感動した。

新しいファンにとっては、決してハンサムではないが(失礼)、深みのある美しい声で歌うAOR歌手、というイメージが定着したが、10年もの長い下積みを知っている私にとっては喜ぶべきことである。来日時は取材が殺到し、私は東京から大阪に向かう新幹線の中でインタヴューをしたほどだ。もちろん、ロスでの出会いのことをよく覚えていてくれた。取材が終わるとボズはさりげなく小ぶりな箱を手渡してくれた。「Thank you, Haruko」。控え目だが贈答用に飾られた箱の中身は「タブー」という香水だった。私はこの種のことにはうとかったが、渡すときの自然な仕草といい、香水がシャネルではなかったことといい、若造にはできない、大人の貫禄がにじみ出ている所作だと感動した。

読み込み中.....

上段4枚は1978年2月の初来日時。写真左端は取材時、続く3点はは2月7日東京・日本武道館でのステージの模様。下段は1983年3度目となったジョー・ウォルシュ、マイケル・マクドナルドとの来日時、東京・国立競技場での演奏の様子。

それからは80年、83年、85年、88年と来日を重ねるが、『ミュージック・ライフ』を離れた私は小学館の『GORO』という男性誌(現在は廃刊)で取材の機会が何度かあった。ほぼ3年ごとに私たちは会い、お互いに初めて会ったときのことを笑いながら話し、写真を撮り、人気ミュージシャンと取材者としての垣根を超えて友情を深めていく。1988年には東京ドームでビリー・ジョエルがトリで演奏したとき、アート・ガーファンクルらと記者会見をした。あまりの大物揃いに記者会見は代表質問というスタイルになり、私も質問者に選ばれた。特別席にいた私を見つけたボズは目で合図しながら「やあ、ハルコ」と小声で言った。

順調に活動を続けていたボズだが、1980年発売の 『ミドル・マン』から1988年の『アザー・ロード』まではレコーディング活動を中断。世間では「サンフランシスコでレストランを経営しており多忙だった」とされているが、彼に近い人から聞いているのは、80年に最初の夫人と離婚するにあたり、ふたりの息子、オスカーとオースティンの親権を獲得するための法廷闘争が長引いたからだ、そうだ。いいかげんな推測は書きたくないけれど、ミュージシャンがもっとも油がのった時期に活動を中断したのは、「単にレストランの経営にかまけたから」という理由には納得しかねる。

長男のオスカーはボズのコンサート・クルーとして来日したこともあり、楽屋で会ったことがあるが、ボズの若いころはきっとこういう顔だったのだろうと想像するハンサムな青年だった。《だった》と書かなければならないのは、非常に残念なことに、1998年、21歳の若さでドラッグの過剰摂取が原因で亡くなっているからだ。夫人と法廷闘争までして溺愛した息子を亡くしたボズの心境を思うと、胸がつまる。オスカーは薬物中毒治療プログラムを受けている最中だった。もうひとりの息子、オースティンはインターンを経て『ローリング・ストーン』誌の記者となり、幅広いミュージシャンをインタヴューし、同じく雑誌記者を経験した私としては同誌で彼の名前を見るたびに、おっ、若いの、がんばってるな、と微笑ましく記事を読んだものだ。

ボズは90年代になってからもほぼ3年ごとに来日し、私はマネージャーやプロモーターを通して用もないのに楽屋まで入れてもらった。徐々にコンサート会場は小さくなり、やがて「ブルーノート」でジャズっぽいギグをするようになる。印象的だったのは2000年代、福岡の学校で仕事をしていた時期、プロモーター経由でチケットを調達してもらい、入場のときバックステージ・パスをもらおうとしたら「それは発券されていない」と言われ、音楽の仕事をしていないので仕方がない、とあきらめた。その日はなぜか「ウィー・アー・オール・アローン」を歌わず、観客はがっかりしたようすだった。コンサートが終わって会場から出る私をプロモーターの方が間一髪でつかまえてくれ、「ボズからパスが出ている」と言われて楽屋に行けた。再会を喜び合い、私が学校で教えている旨を告げると、「どんな学校? 何を教えているんだ?」と、いろいろ尋ねてきた。私が音楽業界にいたときは「日本に行けば必ずテープレコーダーをもって現れるライター」という認識でいたのだろうが、業界を去った私をそんなにも気にかけてくれていることに驚いた。

そして私たちはお互いにゆっくりと歳を重ねていった。

2000年代にもボズのアルバムは聴いてはいたが、それほど熱心なリスナーではなかった。2008年、『スピーク・ロウ』が発売され、一連の北米ツアーを行なったとき、ジョン・ウェットンの項でも書いたアレクサンドリアのクラブ「バーチメア」で彼を見ることができた。会えればラッキー程度の期待で、クラブの関係者に短いメッセージを書いた手紙を託しておいた。1時間ちょっとのクラブ・ギグではあったが、『スピーク・ロウ』に収録されているジャズやボサ・ノヴァのスタンダード・ナンバーはもちろん、マイナー調にアレンジした「ウィー・アー・オール・アローン」も演奏し、耳が肥えた観客を大満足させた。

順調に活動を続けていたボズだが、1980年発売の 『ミドル・マン』から1988年の『アザー・ロード』まではレコーディング活動を中断。世間では「サンフランシスコでレストランを経営しており多忙だった」とされているが、彼に近い人から聞いているのは、80年に最初の夫人と離婚するにあたり、ふたりの息子、オスカーとオースティンの親権を獲得するための法廷闘争が長引いたからだ、そうだ。いいかげんな推測は書きたくないけれど、ミュージシャンがもっとも油がのった時期に活動を中断したのは、「単にレストランの経営にかまけたから」という理由には納得しかねる。

長男のオスカーはボズのコンサート・クルーとして来日したこともあり、楽屋で会ったことがあるが、ボズの若いころはきっとこういう顔だったのだろうと想像するハンサムな青年だった。《だった》と書かなければならないのは、非常に残念なことに、1998年、21歳の若さでドラッグの過剰摂取が原因で亡くなっているからだ。夫人と法廷闘争までして溺愛した息子を亡くしたボズの心境を思うと、胸がつまる。オスカーは薬物中毒治療プログラムを受けている最中だった。もうひとりの息子、オースティンはインターンを経て『ローリング・ストーン』誌の記者となり、幅広いミュージシャンをインタヴューし、同じく雑誌記者を経験した私としては同誌で彼の名前を見るたびに、おっ、若いの、がんばってるな、と微笑ましく記事を読んだものだ。

ボズは90年代になってからもほぼ3年ごとに来日し、私はマネージャーやプロモーターを通して用もないのに楽屋まで入れてもらった。徐々にコンサート会場は小さくなり、やがて「ブルーノート」でジャズっぽいギグをするようになる。印象的だったのは2000年代、福岡の学校で仕事をしていた時期、プロモーター経由でチケットを調達してもらい、入場のときバックステージ・パスをもらおうとしたら「それは発券されていない」と言われ、音楽の仕事をしていないので仕方がない、とあきらめた。その日はなぜか「ウィー・アー・オール・アローン」を歌わず、観客はがっかりしたようすだった。コンサートが終わって会場から出る私をプロモーターの方が間一髪でつかまえてくれ、「ボズからパスが出ている」と言われて楽屋に行けた。再会を喜び合い、私が学校で教えている旨を告げると、「どんな学校? 何を教えているんだ?」と、いろいろ尋ねてきた。私が音楽業界にいたときは「日本に行けば必ずテープレコーダーをもって現れるライター」という認識でいたのだろうが、業界を去った私をそんなにも気にかけてくれていることに驚いた。

そして私たちはお互いにゆっくりと歳を重ねていった。

2000年代にもボズのアルバムは聴いてはいたが、それほど熱心なリスナーではなかった。2008年、『スピーク・ロウ』が発売され、一連の北米ツアーを行なったとき、ジョン・ウェットンの項でも書いたアレクサンドリアのクラブ「バーチメア」で彼を見ることができた。会えればラッキー程度の期待で、クラブの関係者に短いメッセージを書いた手紙を託しておいた。1時間ちょっとのクラブ・ギグではあったが、『スピーク・ロウ』に収録されているジャズやボサ・ノヴァのスタンダード・ナンバーはもちろん、マイナー調にアレンジした「ウィー・アー・オール・アローン」も演奏し、耳が肥えた観客を大満足させた。

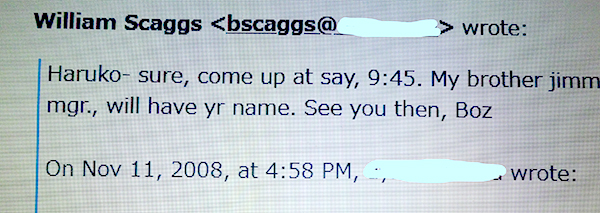

家に帰って驚いた。携帯電話(アメリカではセルフォン)にボズからのテキスト・メッセージが入っていたのだ。「ハルコ、なぜアメリカにいるんだい? 7時30分に楽屋で待っている。弟のジミーを訪ねてくれ」。会場では電源を切っていたから気づかなかったのだ。私はあわててパソコンを叩いた。ここまで来ているということは周辺の都市でもギグあるはずだ。予想通り1週間後のニューヨークでのギグがヒットした。しかも「ブルーノート」で5日間に7回。その夜は一晩中パソコンと格闘し、7回すべてのチケット、一日30ドルの安いホテル、ワシントンDCからの往復のバス、all set! 今度こそボズと10年ぶりに会える。ボズにメールを入れると、返事が返ってきた。“William Scaggs” というかぐわしい名前、出会ってから34年、Eメールの時代になり、私はこの名前のミュージシャンと最後の出会いを果たすことになる。

写真はブルーノートの楽屋で撮ったスナップである。彼は肩に手を回したり、ハグをしたりする性格の人間ではない。いつも静かに私の訪問を受け入れてくれる。限られた時間しかなかったが、私たちは10年間のことを語り合い、またいつかどこかで会おうと誓って別れた。2008年のTOTOとのジョイント・ツアーのとき、まだアメリカにいて見ることができなかったが、両アーティストが演奏している「ミス・サン」を聴くにつけ、私はずっとボズを追いかけ、追いつき、世界で一番幸運なファンのひとりであったとひしひしと感じている。

水上はるこ プロフィール

みなかみはるこ。元『ミュージック・ライフ』『jam』編集長。79年にフリーとなる。80年代の夏、ロック・フェスティバルを追いかけながら欧州を放浪。パリ、ブリュッセル、ロンドン、モスクワ、サンフランシスコ、ニューヨークなどに居住。19冊の本を出版。20冊目はロック小説『レモンソング・金色のレスポールを弾く男』(東京図書出版)。

みなかみはるこ。元『ミュージック・ライフ』『jam』編集長。79年にフリーとなる。80年代の夏、ロック・フェスティバルを追いかけながら欧州を放浪。パリ、ブリュッセル、ロンドン、モスクワ、サンフランシスコ、ニューヨークなどに居住。19冊の本を出版。20冊目はロック小説『レモンソング・金色のレスポールを弾く男』(東京図書出版)。

この記事についてのコメントコメントを投稿

この記事へのコメントはまだありません

RELATED POSTS

関連記事

-

2024.04.02 【動画】関係者が語る雑誌『ミュージック・ライフ』の歴史【全6本】

-

2024.02.09 今週の新刊情報! 目玉はボズ・スキャッグス来日直前特集の『AOR AGE』最新号!

LATEST POSTS

最新記事

-

2024.04.01 【謝恩企画】おかげ様でミュージックライフ・クラブも6周年! 特設ページ開設

-

2023.03.07 直近開催予定のイベントまとめ(4/19更新)

-

2024.04.02 【動画】関係者が語る雑誌『ミュージック・ライフ』の歴史【全6本】