最低で最高のロックンロール・ライフ

連載 水上はるこ・元ML編集長書き下ろし

第9回

1974年マンハッタン最前線──パティ・スミス、テレヴィジョン、そしてトーキング・ヘッズ

1975年にパティをニューヨークで取材し、Tシャツにサインをもらったときの写真(右が筆者)。

水上はるこさん書き下ろしの「最低で最高のロックンロール・ライフ」、残すはあと2回。『ミュージック・ライフ』世代の方に向け、主に70〜80年代──編集部/編集長〜フリーランス時代に「じかにその目で見た」「経験した」記憶・体験をお書きいただいているこの連載、今回取り上げるのは1974年ニューヨークのシーンです。

水上さんがニューヨークにいらした当時、まだ “パンク” というジャンルはありません。メインストリームとは離れた場所で沸き起こり水面下で渦巻いていた、ただの若者のエネルギーだった時代。それを系統立てて語るにあたって都合のいい言葉としてあてがわれたためでしょう、まさにその時その場にいた水上さんにとっては、彼らを称して“パンク” という呼び方は、今も違和感のあるものだそう。今回はそんな1974年のニューヨークでのお話で、写真もほぼすべて水上さんの撮影によるものです。

水上さんがニューヨークにいらした当時、まだ “パンク” というジャンルはありません。メインストリームとは離れた場所で沸き起こり水面下で渦巻いていた、ただの若者のエネルギーだった時代。それを系統立てて語るにあたって都合のいい言葉としてあてがわれたためでしょう、まさにその時その場にいた水上さんにとっては、彼らを称して“パンク” という呼び方は、今も違和感のあるものだそう。今回はそんな1974年のニューヨークでのお話で、写真もほぼすべて水上さんの撮影によるものです。

1974年マンハッタン最前線──パティ・スミス、テレヴィジョン、そしてトーキング・ヘッズ

4月21日、ボトムラインで撮ったニューヨーク・ドールズ。前座はスージー・クアトロだった。左から二人目、ピンクのパンツを履いているのが、1月13日に亡くなったシルヴェイン・シルヴェイン(RIP)。

文/写真◉水上はるこ

『ヴィレッジ・ヴォイス』紙をめくっていると、ニューヨーク・ドールズのギグが告知されている。このバンドを見ずして、「ニューヨークに住んでいました」と胸をはって言えるはずがない。1974年6月半ば、普段はドラッグ・クイーンたちのショウ・パブとして知られる『クラブ82』でニューヨーク・ドールズを見た。イースト・ヴィレッジの地下室にあるクラブまで、どうやって辿り着いたのか記憶にないが、ともかく私は学校の椅子のような座席に腰かけ、ピンクのコスチュームに身を包んだデヴィッド・ヨハンセンが身体をくねらせて歌うのを(多分)ポカンとした顔で見上げていた。大きな部屋の真ん中にステージがあり、タキシードを着たレズビアンのバーテンダーがいる不思議な店だ。あとで知ったのだが、ルー・リード、デヴィッド・ボウイ、ミック・ジャガーなども立ち寄る有名なクラブらしい。隣に座っていた青年もひとりで来ていた。1時間半のギグが終わるころには、クラブの怪しい雰囲気に幻惑されて、私たちは手をつないで店を出た。「ぼくの名前はビリー、テレヴィジョンというバンドのドラマーだ」

『ヴィレッジ・ヴォイス』紙をめくっていると、ニューヨーク・ドールズのギグが告知されている。このバンドを見ずして、「ニューヨークに住んでいました」と胸をはって言えるはずがない。1974年6月半ば、普段はドラッグ・クイーンたちのショウ・パブとして知られる『クラブ82』でニューヨーク・ドールズを見た。イースト・ヴィレッジの地下室にあるクラブまで、どうやって辿り着いたのか記憶にないが、ともかく私は学校の椅子のような座席に腰かけ、ピンクのコスチュームに身を包んだデヴィッド・ヨハンセンが身体をくねらせて歌うのを(多分)ポカンとした顔で見上げていた。大きな部屋の真ん中にステージがあり、タキシードを着たレズビアンのバーテンダーがいる不思議な店だ。あとで知ったのだが、ルー・リード、デヴィッド・ボウイ、ミック・ジャガーなども立ち寄る有名なクラブらしい。隣に座っていた青年もひとりで来ていた。1時間半のギグが終わるころには、クラブの怪しい雰囲気に幻惑されて、私たちは手をつないで店を出た。「ぼくの名前はビリー、テレヴィジョンというバンドのドラマーだ」

* * *

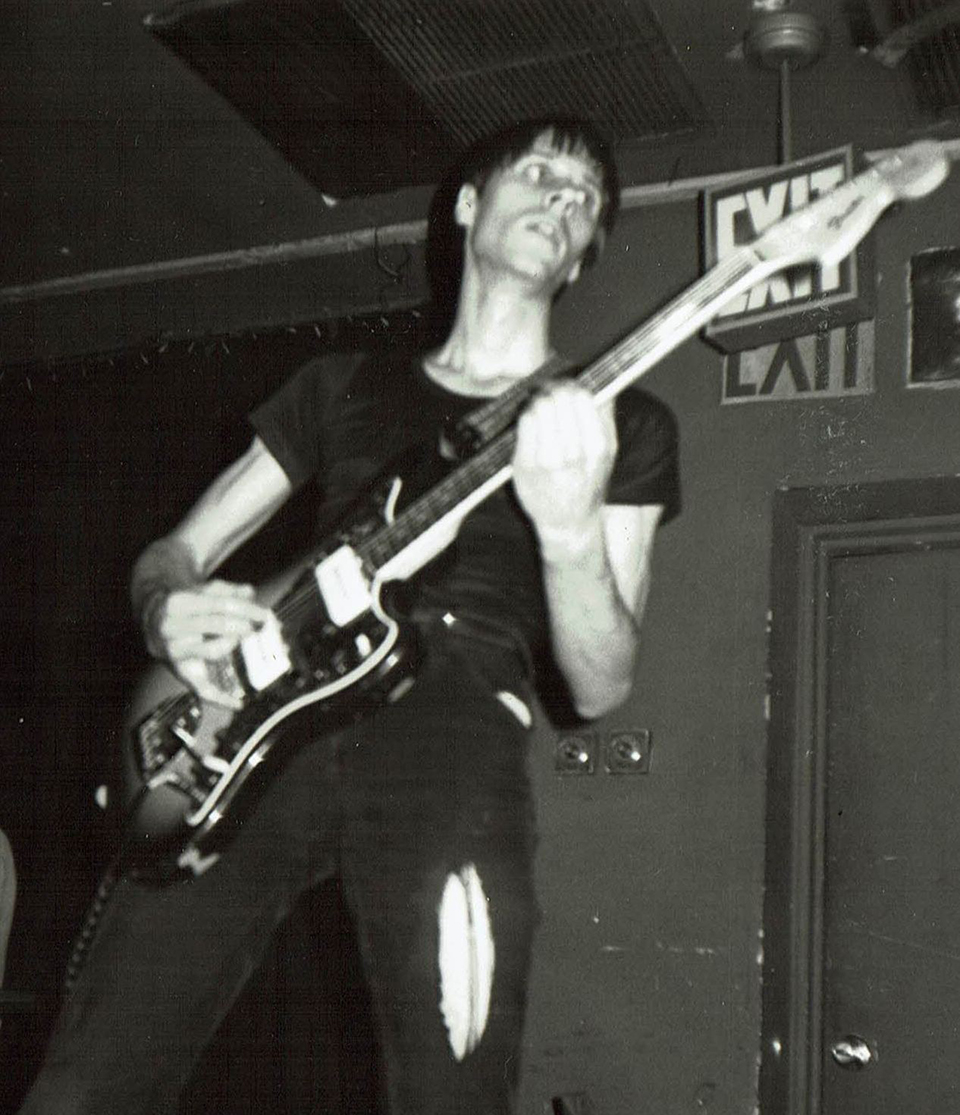

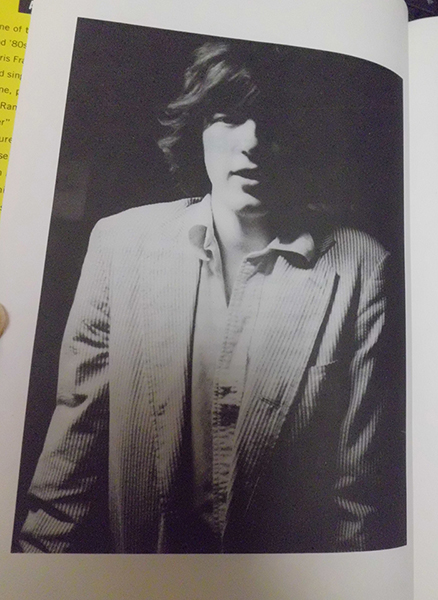

午前1時過ぎにクラブ82を出て、知り合ったばかりのドラマーと私はセカンド・アヴェニューを南にくだった。11丁目の角を曲がり、ビリーのアパートに着いた。「友だちと部屋をシェアしているんだ。多分、もう寝ているから静かにね」と彼は言った。台所から流れてくるコーヒーの匂いで目覚めると、ビリーがカップを二つ持ってきた。ルームメイトも誰かと話しながら起きてくる。「やあ、どうだった? ニューヨーク・ドールズは」。背が高い金髪の美青年、トム・ヴァーレインだ(写真下)。そして「私にもコーヒーをいれて」と、黒いTシャツをかぶりながら出てきたもうひとりの人物、パティ・スミスだった。

1974年のマンハッタンでは、ロック・ビジネスにかかわる人々が三つのアーティストの名前を口にしていた。パティ・スミス、ブルース・スプリングスティーン、そしてテレヴィジョン。4月にブルー・オイスター・カルトの公演を見たとき(以前書いたが、キッスが前座だ)、ギタリストのアラン・レイニアーの恋人だったパティ・スミスを紹介された。紹介してくれたのは、のちにクラッシュの『Give 'Em Enough Rope』をプロデュースするマネージャーのサンディ・パールマンだ。パティは先のとがったアラブ風の靴を履き、黒い衣装で詩をつぶやきながら楽屋をうろうろしていた。どこに内臓があるのか、と思うほど痩せており、乱れた黒髪を無造作にかきあげる仕草がアンニュイな魅力をかもし出していた。

ビリーは自転車で書類を運ぶメッセンジャー・ボーイの仕事をしていた。トムはヴィレッジの書店で働いており、コーヒーを飲み終えると二人とも出かけてしまい、私とパティが残された。以前、パールマンに紹介されたと伝えると、覚えてはいないだろうが「あら、そう?」と優しく微笑んだ。日本の文化にとても興味をもっており、なぜ私がニューヨークにいるのか、俳句についての書籍を買いたいがどこで入手できるか、どんなロックが好きか、昨晩のニューヨーク・ドールズはどうだったか、自分(パティ)のことをなぜ知っているか、そんな話をした。私はパールマンの盟友でもあるロック・ライターのリチャード・メルツァーからあなたの話をたくさん聞いていると答えた。パティは鼻歌を歌いながら台所の床をモップで掃除し、それから泡をいっぱいたてたバスタブに入った。私がアパートを出るとき、「またね、キー」と泡だらけの手を振った。私の本名はアキコで、パティに「キー」と呼ばれるようになった。

ビリーは自転車で書類を運ぶメッセンジャー・ボーイの仕事をしていた。トムはヴィレッジの書店で働いており、コーヒーを飲み終えると二人とも出かけてしまい、私とパティが残された。以前、パールマンに紹介されたと伝えると、覚えてはいないだろうが「あら、そう?」と優しく微笑んだ。日本の文化にとても興味をもっており、なぜ私がニューヨークにいるのか、俳句についての書籍を買いたいがどこで入手できるか、どんなロックが好きか、昨晩のニューヨーク・ドールズはどうだったか、自分(パティ)のことをなぜ知っているか、そんな話をした。私はパールマンの盟友でもあるロック・ライターのリチャード・メルツァーからあなたの話をたくさん聞いていると答えた。パティは鼻歌を歌いながら台所の床をモップで掃除し、それから泡をいっぱいたてたバスタブに入った。私がアパートを出るとき、「またね、キー」と泡だらけの手を振った。私の本名はアキコで、パティに「キー」と呼ばれるようになった。

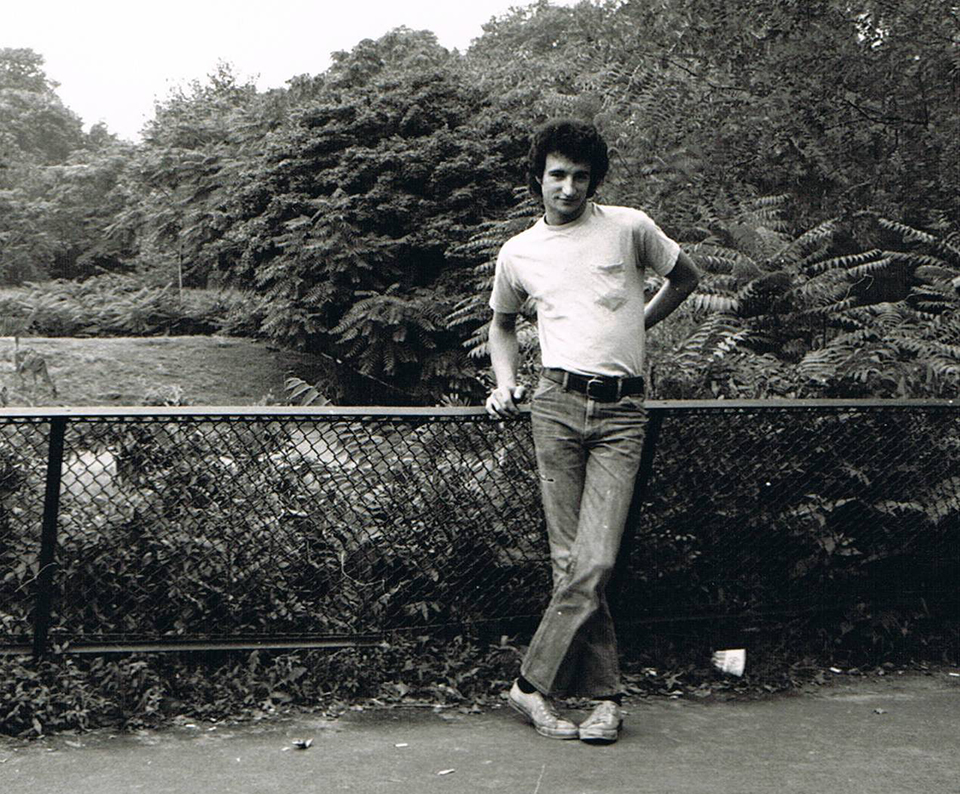

ビリー・フィッカ、トム・ミラー、リチャード・マイヤーズの3人はデラウェア州のウィルミントンという町で育った幼馴染みで、72年にニューヨークにやって来て、トム・ヴァーレイン、リチャード・ヘルと名前を変え、ネオン・ボーイズというバンドを結成した。私は71丁目に住んでいたが、週末やビリーが休みの日はセントラル・パークに出かけたり、『CBGB』に出入りするようになる。ネオン・ボーイズはテレヴィジョンとなり、ニューヨークのアンダーグラウンド・シーンではカルト的な存在だった。マネージャーのテリー・オークは、アンディ・ウォーホールと映画関係の仕事をしており、映画専門の書店でトムやビリーと知り合った。テリーは車庫を改造した小さなスタジオを所有し、テレヴィジョンは時間をみてはそこで練習をしていた。テリーはCBGBやクラブ82へのブッキングに尽力し、ロック・ビジネス界隈では74年の早い時期からバンドへの期待が高まっていた。ニューヨークに着いて3ヵ月目の私が知っていたくらいだから。

ビリーはアパートの合鍵を渡してくれ、私は夕方、デリカテッセンのサンドウィッチを買って彼の帰りを待った。台所をはさんで部屋が二つあり、窓側の明かりがさす部屋をトムが使っていた。トムの部屋に行くと(何しろアパートの部屋には扉がなかった!)、通りの向かい側に『ウエストサイド物語』に出てくるようなバスケット・コートのある公園が見える。スプリングが飛び出たマットレス、本棚に詩や映画の書籍がたくさん、そして……それだけだった。電話機はベッドの下に放り込まれていた。それが鳴るのを聞いたことがない。今はやりの断捨離も驚く生活臭のない部屋。ビリーもまた何も持っていなかった。家賃は120ドルだと教えてくれた。

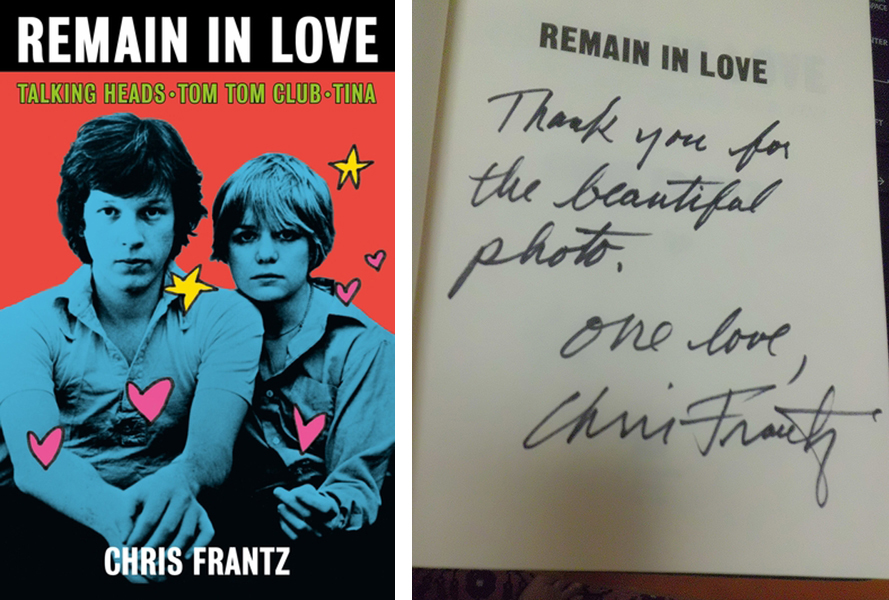

私たちは質素な夕食を終えると、たいていCBGBに行った。ビリーは顔パスだった、同伴者の私もやがて顔パスになった。そこで、のちに《ニューヨーク・パンク》と呼ばれることになる多くの若者に出会った。とりわけトーキング・ヘッズのクリス・フランツとビリーは、同じドラマーということで仲が良かった。クリスはCBGBで働いており、CBGBでは当時はハンバーガーやサンドウィッチなどの軽食も食べられた。パティ・スミスは詩の朗読会をしながら、やがてバックにバンドがつき、そこのギタリストのレニー・ケイとも親しくなった。レニーの本職は私と同じロック・ライターで、共通の友人が大勢いたし、ロックの話をたくさんした。1968年にチェコスロヴァキアから両親と亡命して来たアイヴァン・クラールとも友だちになった。アイヴァンはパティの4枚のアルバムでギターとベースを弾き、ブロンディやイギー・ポップとも共演し、やがて映像の分野に興味を持ち『Blank Generation』というニューヨーク・パンク初のドキュメンタリー映画を製作する。1977年にミュージック・ライフ編集長だった私はこの映像を購入し、フィルムは当時六本木にあった「S-Ken・スタジオ」で上映された。

左から筆者、ブライアン・イーノ、レニー・ケイ。CBGBかマクシズ・カンサス・シティで。1977年頃。

私は小さなカメラでCBGBに群れるミュージシャン予備軍の若者を撮影した。それらの何枚かをSNSにアップしたのがクリス・フランツの目に留まり、彼の自伝『Remain in Love』(2020年St. Martin's Press刊)のトップ・ページに使用された。ある夜、レニー・ケイが革ジャンの青年と話していた。私に気づくと、「いいかい、ハルコ、この男は将来ビッグになるから、今、撮影しないとだめだよ!」と大げさに言ったので、あわててシャッターをきった。背が高いサングラスの青年、「名前は?」と訊くとやや逡巡して小さな声で答えた。「ジョーイ・ラモーン」

トーキング・ヘッズのクリス・フランツ自伝の巻頭に使用された私が撮影した写真。下右はフランツが扉ページにサインし送ってくれた。

Chris Frantz(著)

『Remain in Love : Talking Heads, Tom Tom Club, Tina』

英語・ハードカバー – イラスト付き(2020/7/21)洋書

Chris Frantz(著)

『Remain in Love : Talking Heads, Tom Tom Club, Tina』

英語・ハードカバー – イラスト付き(2020/7/21)洋書

CBGBから帰ると、トムとパティが遅い夕食をとっていた。「僕たちは屋上でビールを飲んで来るよ」とビリーは二人に言い、私たちはブランケットと生ぬるいビールを持って屋上に行った。それはトムとパティにささやかな愛の時間を与えるための機転だった。ニューヨークの古いアパートの屋上で、ビリーの故郷の話を聞いたり、私がビートルズの日本公演に行った話をしたり、今にしてみればとてもパンクな毎日だったが、まだ、誰も、レニー・ケイでさえパンクという言葉を使っていなかった。

1974年の夏はそうやって過ぎ、8月の末にビリーがレンタカーでウィルミントンに連れて行ってくれた。そこで更に驚いたのは、彼が非常に裕福な家の出身だということだった。大きな一軒家の温かい家庭で育ち、トムもリチャードも似たような環境だったという。私のイメージとは裏腹に、彼らの故郷は豊かで美しいアメリカの古き良き町だ。のちに「パンクは労働者階級の叫び」と書かれたのを読むたび、それは違う、と苦笑したものだ。私自身もそんな表現を使っていたこともあるが、テレヴィジョンがパンクの時代に偶然、現れただけであって、むしろ90年代のグランジ周辺に大きな影響を与えていると感じる。

1974年の夏はそうやって過ぎ、8月の末にビリーがレンタカーでウィルミントンに連れて行ってくれた。そこで更に驚いたのは、彼が非常に裕福な家の出身だということだった。大きな一軒家の温かい家庭で育ち、トムもリチャードも似たような環境だったという。私のイメージとは裏腹に、彼らの故郷は豊かで美しいアメリカの古き良き町だ。のちに「パンクは労働者階級の叫び」と書かれたのを読むたび、それは違う、と苦笑したものだ。私自身もそんな表現を使っていたこともあるが、テレヴィジョンがパンクの時代に偶然、現れただけであって、むしろ90年代のグランジ周辺に大きな影響を与えていると感じる。

セントラル・パークで撮影したビリー・フィッカ。

9月に入ると私も帰国の準備に追われた。スプリングスティーンやエアロスミスを聴いていた日本から持って来たラジカセはビリーのもとに残し、それはトムの手に渡ったらしい。9月の初め、『マクシズ・カンサス・シティ』でパティ・スミスがギグを行ない、ごく自然のなりゆきでテレヴィジョンが前座をつとめた。6畳ほどの狭い楽屋にはメンバーやゲストたちで満員になり、トッド・ラングレンやエリオット・マーフィもいた。リチャード・ヘルはオレンジ・ジュースを頭に振りかけて髪を立て、着ていたTシャツにハサミを入れてギザギザにしていた。ヘルは短期間しかテレヴィジョンにいなかったから、この時期のバンドを見られた私は本当に幸運である。マクシズ・カンサス・シティのギグ会場はレストランの3階にあり、階段の踊り場でパティ・スミスが自主制作のシングル「ヘイ・ジョー/ピス・ファクトリー」を手売りしていた。確か3ドルだったと思う。白いジャケットにパティが自分の星座であるヤギ座にちなんで、かわいいヤギの絵を描いてサインをしてくれた。「To Key」と。

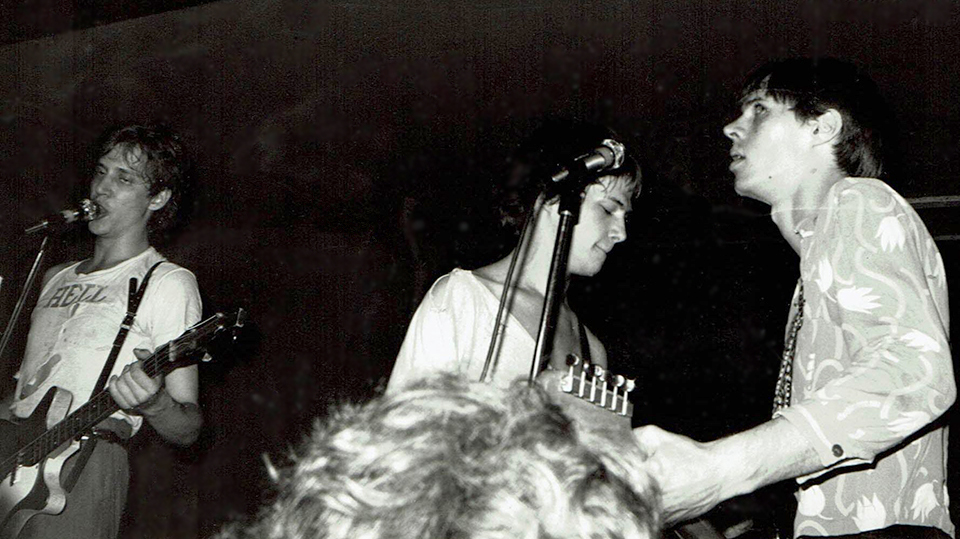

リチャード・ヘル(左)のいるテレヴィジョン、マクシズ。下の2枚は、マクシズ・カンサス・シティの楽屋でのリチャード・ヘル。

私はマネージャーのテリーのそばに座り、テレヴィジョンの演奏を録音した。写真も撮ったが、カメラの具合が悪く、お見せできるのはこの1枚だけである。このときのことを帰国して『ミュージック・ライフ』に書いたら、ぜひそのテープのコピーを欲しい、という青年から電話をもらった。テープを取りに来た彼は「レック」と名乗った。また、同じテープのコピーはボノとマイケル・スタイプ(R.E.M)にも渡っている。帰国する前日、ビリーの部屋でスーツケースを荷造りしていると、トムが薄い本を2冊持って来た。パティから私へと預かったという。彼女の詩集『Seventh Heaven』と『Witt』だ。2冊とも「To Key」とサインが入っている。私は90年代に大きな病を患い、お金が必要になってこれらの詩集や手売りしていたシングル盤をかなり安く手離してしまった。もし、まだ日本の誰かが持っており、そこに「To Key」と書かれていたら、それはかつて私に属していたものだ。

そんなにも好きだったパティだが、ちょうど5年目の1979年9月、ロンドンのウェンブリー・アリーナでパティ・スミス・グループのコンサートを見た。そのとき、突然、私はこれが彼女との別れだと察する。それはまるでひとつの恋愛が終わるときのようだった。実際、彼女はフレッド・スミス(MC5)と結婚してデトロイトに住み、音楽活動を休止した。私はウェンブリーに最後までいるのが堪えられず、途中で会場を去り、「さようなら、パティ」という記事を書いた。

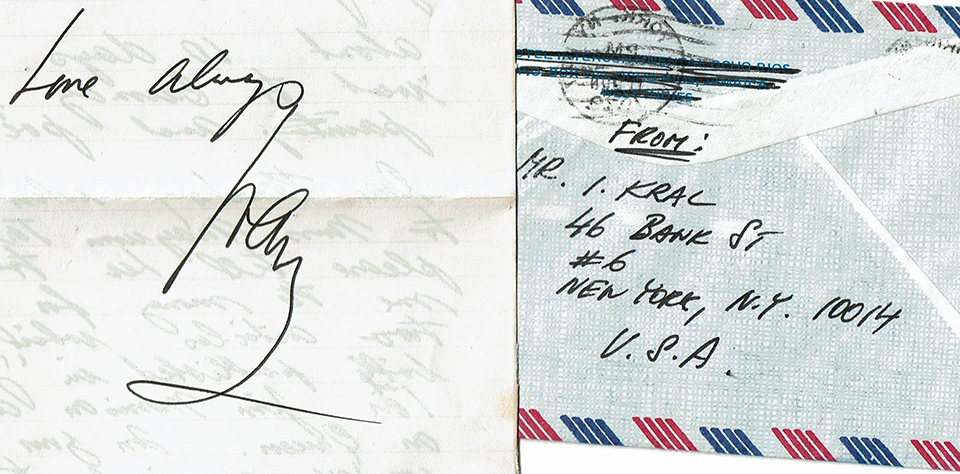

左はビリー・フィッカからの手紙 。「c/o Miller」となっているのは、トム・ミラー気付け、と言う意味。右はアイヴァン・クラールからの手紙で、「Love Always」とサインされている。

ビリー・フィッカやアイヴァン・クラールからは時々、手紙が来たが、やがて時代は流れ疎遠になった。1992年にテレヴィジョン初来日を果たしたときに再会し、インタヴューもしたが、そのときの公演はあまり印象に残っていない。やはり、賞味期限のあるものは、《その時代》に聴かないと色褪せる、と失望したものだ。

2001年9月11日、夜10時過ぎ、テレビを見ながら私は慟哭した。かつて愛したニューヨークが死にかけている。74年にシンコー・ミュージックから送金されてくる給料を受け取りに行った日本の銀行は「ワールド・トレード・センター」にあった。なんとかニューヨーク行きのチケットを入手できたのは11月だ。友人に紹介されたバワリーにある安いホテルはCBGBの斜め向かいにあった。74年から27年の時が過ぎ、私は恐る恐るCBGBに足を踏み入れた。予想通りそこはパンクの《テーマ・パーク》と化し、聞きなれぬ言語が飛び交っていた。この暗くて細長いクラブに生息していた若者たちは巣立ち、ある者は成功者としてもてはやされ、ある者は失意のうちに去った。1980年代に生を受けたであろう《観光パンク》たちは、そこに貼りついた怨霊の気配を感じることができたのだろうか。

アイヴァン・クラールは1989年に母国のチェコスロヴァキアが民主化されると、プラハに戻り、アメリカで培ったノウハウでチェコのバンドの育成に尽力した。しかし、ミシガン州の自らのスタジオやパティが住むデトロイトでバンド活動も続け、パティとの友情は生涯、途絶えることはなかった。2011年ヴァーツラフ・ハヴェル【チェコの劇作家、チェコスロヴァキア大統領(1989年~1992年)、チェコ共和国初代大統領(1993年~2003年)】の葬儀のために作曲をして、チェコのテレビで演奏した。彼は音楽や映像の分野で大きな功績を残し、2020年5月、ミシガン州で亡くなった。

ジョーイ・ラモーンはラモーンズのフロントマンとして大成功をおさめ、バンドは高く評価されると共に、世界中の多くのバンドに影響を与えた。しかし2001年、49歳の若さで逝去。今日まで語り継がれる伝説の歌手となった。レニー・ケイはずっとパティ・スミスを支え続け、『Nuggets』というガレージ・パンクのコンピレーション・アルバムを制作し、ジム・キャロルのバンドで演奏したり、スザンヌ・ヴェガのアルバムを共同プロデュースしている。

1974年のニューヨーク、ラジオからはブルース・スプリングスティーンが流れ、キング・クリムゾンが黄金のラインナップで演奏し、初めてクイーンを見、ニュージャージーでキッスというおかしなバンドに出会い、エアロスミスがロリー・ギャラガーを前座において演奏した。しかし、最後にすべてをさらって行ったのは、テレヴィジョンとパティ・スミス、そしてCBGBの若きミュージシャンたちだった。

2001年9月11日、夜10時過ぎ、テレビを見ながら私は慟哭した。かつて愛したニューヨークが死にかけている。74年にシンコー・ミュージックから送金されてくる給料を受け取りに行った日本の銀行は「ワールド・トレード・センター」にあった。なんとかニューヨーク行きのチケットを入手できたのは11月だ。友人に紹介されたバワリーにある安いホテルはCBGBの斜め向かいにあった。74年から27年の時が過ぎ、私は恐る恐るCBGBに足を踏み入れた。予想通りそこはパンクの《テーマ・パーク》と化し、聞きなれぬ言語が飛び交っていた。この暗くて細長いクラブに生息していた若者たちは巣立ち、ある者は成功者としてもてはやされ、ある者は失意のうちに去った。1980年代に生を受けたであろう《観光パンク》たちは、そこに貼りついた怨霊の気配を感じることができたのだろうか。

アイヴァン・クラールは1989年に母国のチェコスロヴァキアが民主化されると、プラハに戻り、アメリカで培ったノウハウでチェコのバンドの育成に尽力した。しかし、ミシガン州の自らのスタジオやパティが住むデトロイトでバンド活動も続け、パティとの友情は生涯、途絶えることはなかった。2011年ヴァーツラフ・ハヴェル【チェコの劇作家、チェコスロヴァキア大統領(1989年~1992年)、チェコ共和国初代大統領(1993年~2003年)】の葬儀のために作曲をして、チェコのテレビで演奏した。彼は音楽や映像の分野で大きな功績を残し、2020年5月、ミシガン州で亡くなった。

ジョーイ・ラモーンはラモーンズのフロントマンとして大成功をおさめ、バンドは高く評価されると共に、世界中の多くのバンドに影響を与えた。しかし2001年、49歳の若さで逝去。今日まで語り継がれる伝説の歌手となった。レニー・ケイはずっとパティ・スミスを支え続け、『Nuggets』というガレージ・パンクのコンピレーション・アルバムを制作し、ジム・キャロルのバンドで演奏したり、スザンヌ・ヴェガのアルバムを共同プロデュースしている。

1974年のニューヨーク、ラジオからはブルース・スプリングスティーンが流れ、キング・クリムゾンが黄金のラインナップで演奏し、初めてクイーンを見、ニュージャージーでキッスというおかしなバンドに出会い、エアロスミスがロリー・ギャラガーを前座において演奏した。しかし、最後にすべてをさらって行ったのは、テレヴィジョンとパティ・スミス、そしてCBGBの若きミュージシャンたちだった。

トム・ヴァーレインとビリー・フィッカが住んでいたアパートの現在(不動産会社の広告より転用)。リノヴェーションされ、74年当時120ドルだった家賃は2,500ドルに高騰している。

322 East 11th Street, New York

322 East 11th Street, New York

水上はるこ プロフィール

みなかみはるこ。元『ミュージック・ライフ』『jam』編集長。79年にフリーとなる。80年代の夏、ロック・フェスティバルを追いかけながら欧州を放浪。パリ、ブリュッセル、ロンドン、モスクワ、サンフランシスコ、ニューヨークなどに居住。19冊の本を出版。20冊目はロック小説『レモンソング・金色のレスポールを弾く男』(東京図書出版)。

みなかみはるこ。元『ミュージック・ライフ』『jam』編集長。79年にフリーとなる。80年代の夏、ロック・フェスティバルを追いかけながら欧州を放浪。パリ、ブリュッセル、ロンドン、モスクワ、サンフランシスコ、ニューヨークなどに居住。19冊の本を出版。20冊目はロック小説『レモンソング・金色のレスポールを弾く男』(東京図書出版)。

この記事についてのコメントコメントを投稿

この記事へのコメントはまだありません

RELATED POSTS

関連記事

-

2024.04.01 【謝恩企画】おかげ様でミュージックライフ・クラブも6周年! 特設ページ開設

-

2024.01.26 クイーン関連最新ニュース 2024〜

LATEST POSTS

最新記事

-

2024.04.01 【謝恩企画】おかげ様でミュージックライフ・クラブも6周年! 特設ページ開設

-

2023.03.07 直近開催予定のイベントまとめ(4/16更新)

-

2024.01.26 クイーン関連最新ニュース 2024〜