【特別企画】映画『レッド・ツェッペリン:ビカミング』バーナード・マクマホン監督インタヴュー

映画で聴ける音は、最高の状態の盤を集めて再生した。余計なデジタル加工はしていない。全てオリジナル盤にこだわったよ

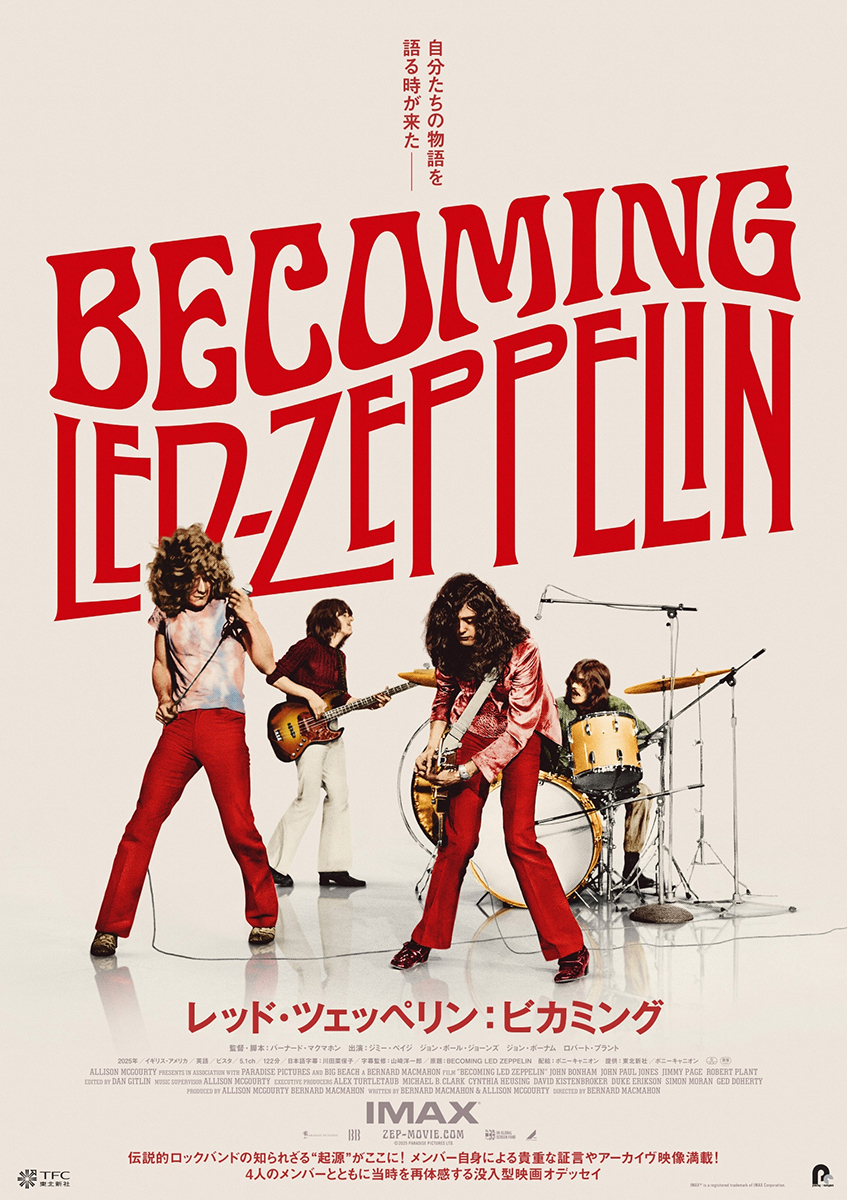

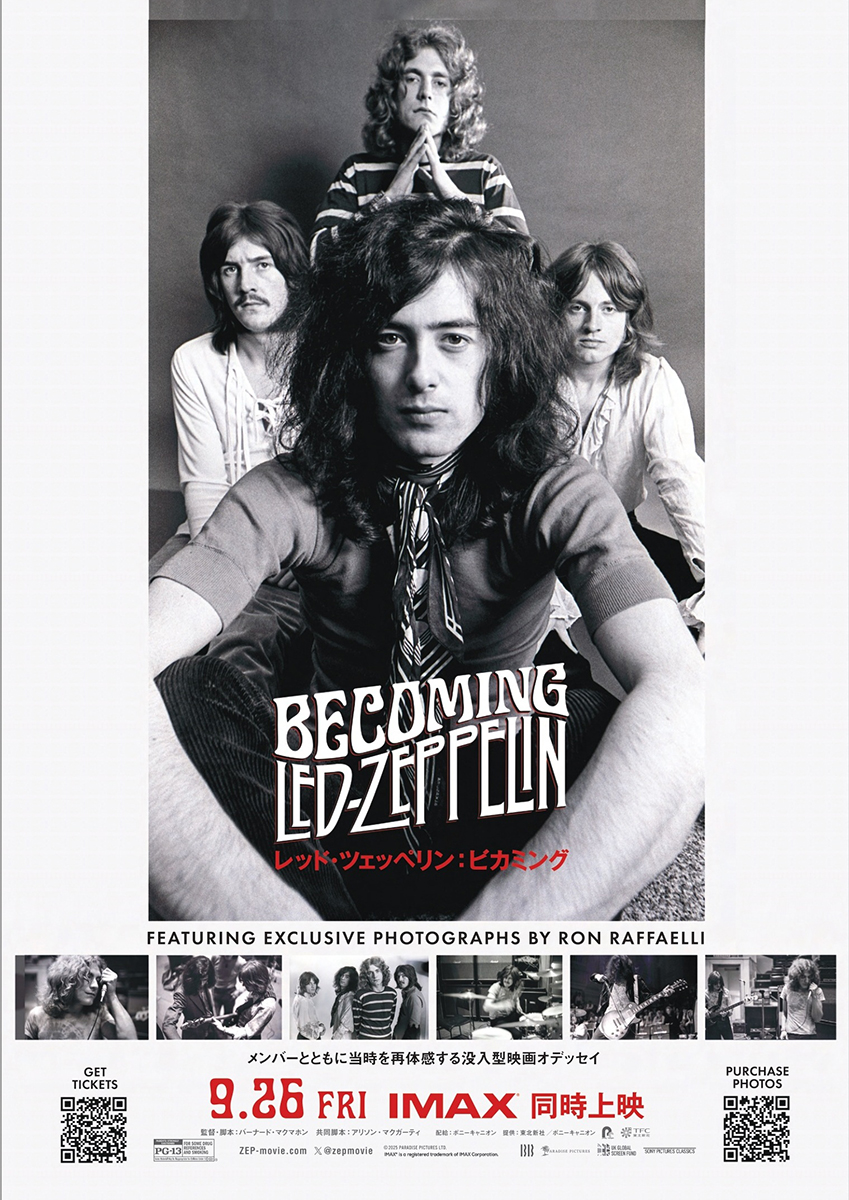

遂に本日公開と相成った『レッド・ツェッペリン:ビカミング』。今回は特別企画として、本作の監督バーナード・マクマホンのインタヴューをお送りします。ツェッペリン・サウンドから本作へも通底する哲学はペイジのポリシーによるものかと思いきや、実は監督の強い特別な思い入れによるものでした。本稿をお読みの上、とことん音へこだわり抜いた本作を劇場の最高音質の音響、そしてIMAXのでっかい画面でぜひご覧ください。

バーナード・マクマホン監督インタヴュー

取材◉荒野政寿(シンコーミュージック)、真保安一郎

協力◉ポイントセット

取材◉荒野政寿(シンコーミュージック)、真保安一郎

協力◉ポイントセット

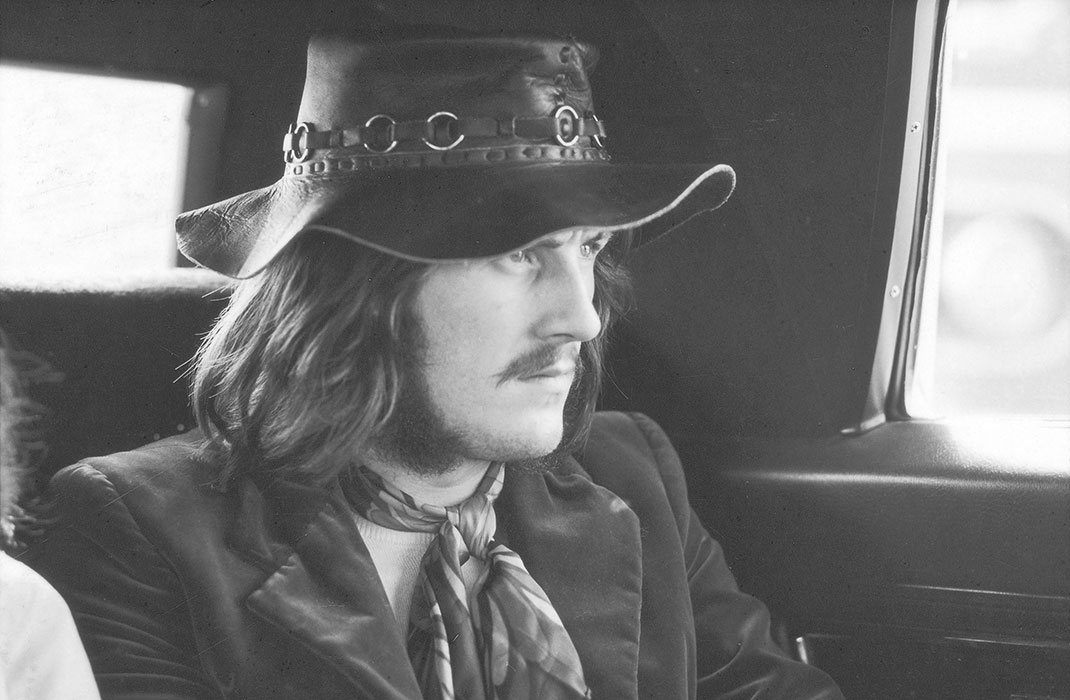

バーナード・マクマホン監督(左)

『レッド・ツェッペリン:ビカミング』の公開に先駆けて、本作の監督を務めたバーナード・マクマホンがオンラインで取材に応じてくれた。『レッド・ツェッペリン最強オリジナル盤ガイド』の著者、真保安一郎氏にも質問事項を考えてもらい、じっくり話すことができた40分間。しゃべり出したらノンストップの情熱的な語り口で、心血を注いだ本作の舞台裏を明かしてくれた。

●アメリカの音楽がイギリスへ送られて、またアメリカに戻ってくる物語

●アメリカの音楽がイギリスへ送られて、またアメリカに戻ってくる物語

──今あなたは57歳ですから、後追いでレッド・ツェッペリンの作品に触れた世代だと思います。どのようにして彼らの存在を知ったのか、出会いから教えて頂けますか?

「12歳の時に、『レッド・ツェッペリン』と表紙に書かれた小さな本(※)を見つけた。それは70年代半ばにハワード・マイレットという人が書いた本で、僕はレッド・ツェッペリンが何者なのかも知らなかったし、曲も聴いたことがなかったんだ。でもその本を読んで、音楽に感化され、音楽を仕事にしたいと思っていた4人の若者の物語に、とても刺激を受けた。そして、その本を読み終えてから、レッド・ツェッペリンの音楽を聴き始めたんだ。僕はあの音楽がどのように作られ、どんな人たちが演奏していたのか、すでに物語のすべてを知っていたので、学校の友達とは違った聴き方でレッド・ツェッペリンの音楽と接していることに気付いた。彼らの曲は、その音楽の素晴らしさを知れば知るほど、より深く理解できるものだと知ったよ」

「12歳の時に、『レッド・ツェッペリン』と表紙に書かれた小さな本(※)を見つけた。それは70年代半ばにハワード・マイレットという人が書いた本で、僕はレッド・ツェッペリンが何者なのかも知らなかったし、曲も聴いたことがなかったんだ。でもその本を読んで、音楽に感化され、音楽を仕事にしたいと思っていた4人の若者の物語に、とても刺激を受けた。そして、その本を読み終えてから、レッド・ツェッペリンの音楽を聴き始めたんだ。僕はあの音楽がどのように作られ、どんな人たちが演奏していたのか、すでに物語のすべてを知っていたので、学校の友達とは違った聴き方でレッド・ツェッペリンの音楽と接していることに気付いた。彼らの曲は、その音楽の素晴らしさを知れば知るほど、より深く理解できるものだと知ったよ」

(※:1976年に刊行されたバイオ本『Led Zeppelin』。日本でも1978年に石坂敬一の訳で『レッド・ツェッペリン物語』として発売された)

──『レッド・ツェッペリン:ビカミング』の前半が第二次大戦終了後にまで遡り、メンバーのルーツを明らかにしていく構成になっているのは、アメリカのポピュラー音楽史をテーマにしたドキュメンタリー『アメリカン・エピック』を監督したあなたらしいなと思いました。

「ありがとう。確かに、この映画は『アメリカン・エピック』の続編みたいなところもある。アメリカの音楽がイギリスへ送られて、またアメリカに戻ってくる物語だからね」

──メンバーは『アメリカン・エピック』を観ていたのでしょうか?

「ジミー・ペイジとロバート・プラントは『アメリカン・エピック』を誉めてくれて、連動している本やアルバムまで持っていた。ジョン・ポール・ジョーンズのマネージャーには最初『興味がない』と言われたので、『10分間でいいから “アメリカン・エピック” を見てください』と告げた。それでも興味が持てなければ、私たちから二度と連絡はしません、とね。翌日か翌々日、マネージャーから電話がかかってきて、『あなたに会いたい』と言われた。『アメリカン・エピック』の最初の物語は、カントリー・ミュージックの草分け的な一族、カーター・ファミリーについての話なんだけど、実はジョン・ポール・ジョーンズは彼らのゆかりの地であるヴァージニア州のメイシス・スプリングスへ、巡礼の旅をしていたんだよ! 彼は私たちの映画に出てくるデイル・ジェット・カーターなどの人々と、そこで会って交流していた」

「ありがとう。確かに、この映画は『アメリカン・エピック』の続編みたいなところもある。アメリカの音楽がイギリスへ送られて、またアメリカに戻ってくる物語だからね」

──メンバーは『アメリカン・エピック』を観ていたのでしょうか?

「ジミー・ペイジとロバート・プラントは『アメリカン・エピック』を誉めてくれて、連動している本やアルバムまで持っていた。ジョン・ポール・ジョーンズのマネージャーには最初『興味がない』と言われたので、『10分間でいいから “アメリカン・エピック” を見てください』と告げた。それでも興味が持てなければ、私たちから二度と連絡はしません、とね。翌日か翌々日、マネージャーから電話がかかってきて、『あなたに会いたい』と言われた。『アメリカン・エピック』の最初の物語は、カントリー・ミュージックの草分け的な一族、カーター・ファミリーについての話なんだけど、実はジョン・ポール・ジョーンズは彼らのゆかりの地であるヴァージニア州のメイシス・スプリングスへ、巡礼の旅をしていたんだよ! 彼は私たちの映画に出てくるデイル・ジェット・カーターなどの人々と、そこで会って交流していた」

●ボブ・ウィア(グレイトフル・デッド)

「なんてこった、彼らはまるで歌手が加わったジョン・コルトレーン・トリオのようだ!」

●タジ・マハール「この映画は私の分子を再構成した」

「なんてこった、彼らはまるで歌手が加わったジョン・コルトレーン・トリオのようだ!」

●タジ・マハール「この映画は私の分子を再構成した」

──それはすごい偶然です。映像と音のシンクが素晴らしいですが、苦労したところはありますか? AIなど、最新の技術を駆使したのでしょうか。

「驚くべきことに、私たちは昔ながらの技術を使っている。映画で聴ける音は、1968年に録音されたファースト・アルバムのジョージ・ピロスによるカッティング、セカンド・アルバムはロバート・ラディックによるカッティングだ。初期のラッカーにさかのぼって、本来意図されていたと思われる純粋なサウンドを求めた。最高の状態の盤を集めて、最高のオーディオ・システムで再生したもので、余計なデジタル加工はしていない。それは劇中で流れる古い音楽も同じで、全てオリジナル盤にこだわったよ。ジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズが参加したシャーリー・バッシーの “ゴールドフィンガー”も例外ではない。

この映画で使ったすべてのフィルムも、オリジナルのプリント、ネガフィルムを入手するために全力を尽くした。修復も全て手作業でやったよ。ヒンデンブルク号の映像であれ、彼らのコンサートの映像であれ、まるで昨日ラボから出てきたかのような仕上がりになっている。

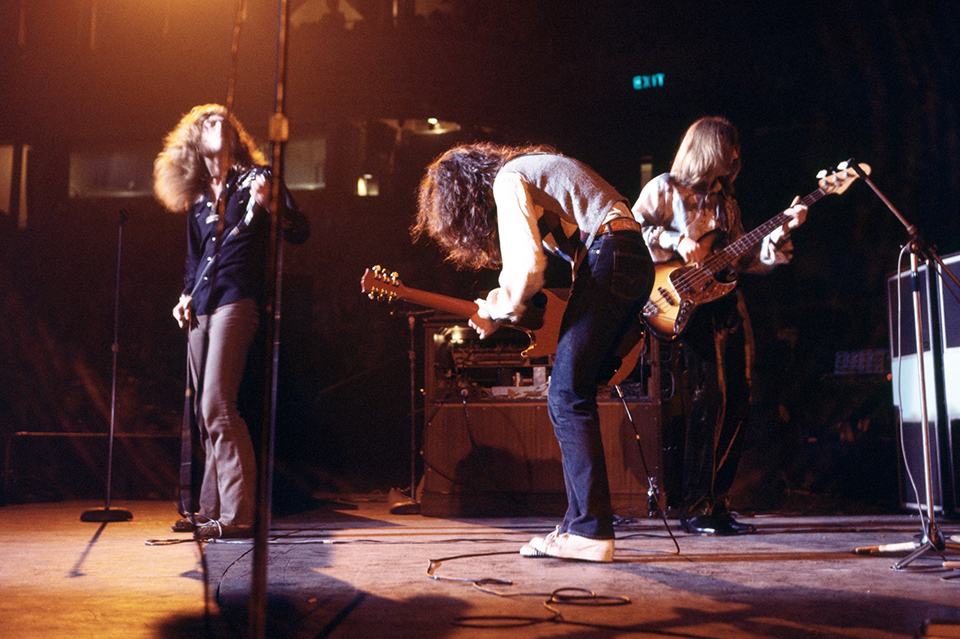

ライヴのシーンでは、違うカメラ、違うアングルからのカットを使って、パフォーマンスを要約し、カメラが適切なタイミングで、適切な楽器をとらえるようにした。これは編集を担当したダン・ギトリンの功績だね。デンマークでのライヴ場面は、演奏している彼らの様子や、彼らがそこで何をしているのかが手に取るようにわかると思う。彼らの音楽にはソニー・ボーイ・ウィリアムスンからリトル・リチャード、ジェイムズ・ブラウンまで、あらゆる音楽が詰め込まれていて、彼らがどのようにそれらを融合させて新しい音楽を生み出したのかが伝わってくるはずだ。

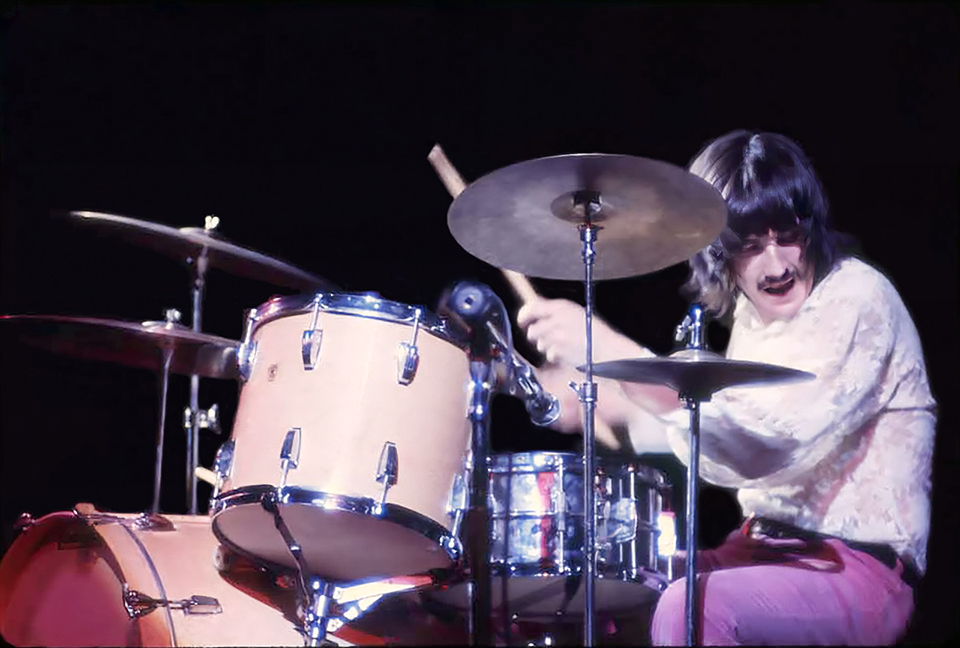

今僕の横にいるプロデューサーのアリソン・マクガーティは、ジョン・ボーナムのキックドラムにフォーカスする編集に貢献した。言うまでもないけれど、あのバンドにとってジョン・ボーナムのドラムは必要不可欠だからね。

この映画は、映像を通して何を聴くべきかを伝えているんだ。彼らがリズムに合わせてスイングし始めるのを観たら、このバンドを好きではなかった人でもたちまち惚れ込む。彼らがやっていることの感触や、スイングを感じたらね。僕がこの映画をグレイトフル・デッドのボブ・ウィアに観せたら、彼は『なんてこった、彼らはまるで歌手が加わったジョン・コルトレーン・トリオのようだ!』と言っていた。タジ・マハールは『この映画は私の分子を再構成した』とまで言っていたよ。つまりこの映画の目的は、私たちが “引き出す” ことなんだ。感じて、知ることがこの音楽を機能させ、人の感情を動かすんだよ」

「驚くべきことに、私たちは昔ながらの技術を使っている。映画で聴ける音は、1968年に録音されたファースト・アルバムのジョージ・ピロスによるカッティング、セカンド・アルバムはロバート・ラディックによるカッティングだ。初期のラッカーにさかのぼって、本来意図されていたと思われる純粋なサウンドを求めた。最高の状態の盤を集めて、最高のオーディオ・システムで再生したもので、余計なデジタル加工はしていない。それは劇中で流れる古い音楽も同じで、全てオリジナル盤にこだわったよ。ジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズが参加したシャーリー・バッシーの “ゴールドフィンガー”も例外ではない。

この映画で使ったすべてのフィルムも、オリジナルのプリント、ネガフィルムを入手するために全力を尽くした。修復も全て手作業でやったよ。ヒンデンブルク号の映像であれ、彼らのコンサートの映像であれ、まるで昨日ラボから出てきたかのような仕上がりになっている。

ライヴのシーンでは、違うカメラ、違うアングルからのカットを使って、パフォーマンスを要約し、カメラが適切なタイミングで、適切な楽器をとらえるようにした。これは編集を担当したダン・ギトリンの功績だね。デンマークでのライヴ場面は、演奏している彼らの様子や、彼らがそこで何をしているのかが手に取るようにわかると思う。彼らの音楽にはソニー・ボーイ・ウィリアムスンからリトル・リチャード、ジェイムズ・ブラウンまで、あらゆる音楽が詰め込まれていて、彼らがどのようにそれらを融合させて新しい音楽を生み出したのかが伝わってくるはずだ。

今僕の横にいるプロデューサーのアリソン・マクガーティは、ジョン・ボーナムのキックドラムにフォーカスする編集に貢献した。言うまでもないけれど、あのバンドにとってジョン・ボーナムのドラムは必要不可欠だからね。

この映画は、映像を通して何を聴くべきかを伝えているんだ。彼らがリズムに合わせてスイングし始めるのを観たら、このバンドを好きではなかった人でもたちまち惚れ込む。彼らがやっていることの感触や、スイングを感じたらね。僕がこの映画をグレイトフル・デッドのボブ・ウィアに観せたら、彼は『なんてこった、彼らはまるで歌手が加わったジョン・コルトレーン・トリオのようだ!』と言っていた。タジ・マハールは『この映画は私の分子を再構成した』とまで言っていたよ。つまりこの映画の目的は、私たちが “引き出す” ことなんだ。感じて、知ることがこの音楽を機能させ、人の感情を動かすんだよ」

●ロバート・プラントに「メンバー全員の声を使いたい」と言ったら、彼は『でも、どうやってジョン・ボーナムに話を聞くんだい?』と言っていたよ

──貴重な素材がたくさんある中でも、ジョン・ボーナムのインタビュー音声が発見できたことはとても大きかったと思います。彼の発言を聞くメンバーの表情をカメラがとらえている点は最高でした。

「ジョン・ボーナムのインタヴューは、制作を始めた段階では見つかっていなかった。ロバート・プラントにこの企画をプレゼンした時、『メンバー全員の声を使いたい』と言ったら、彼は『でも、どうやってジョン・ボーナムに話を聞くんだい?』と言っていたよ。幸運にも、何千もの未記録のリールを調べた結果、あのインタビュー音声が見つかった。

ジョン・ボーナムのインタヴューが重要な理由は3つある。1つ目は、彼はリズムであり、グループの心臓部だから。ロバート・プラントはいつもジョン・ボーナムのために話さなければならないと思っていて、ちょっとしたコメント以外はジョンに代わって話してもらおうと思っていたけれど、ロバートがジョンのために話さなくてもいい時が初めて来たわけだ。

2つ目は、このインタヴューはこの映画で描かれている出来事が起こってから1年後ぐらいに撮られていて、タイミング的に絶妙であること。ちょうど今、その瞬間を生きているジョン・ボーナムの発言が聞ける。

3つ目は、ジョンのインタヴューが、バンドが始まった頃の姿を彼らに思い出させ、彼らがその頃どんな人間だったかを思い出させること。この映画で、私たちはドキュメンタリーを作るようにせず、俳優たちと仕事をするのと同じように彼らと作り上げていった。具体的で感情的な反応を引き出そうとしているし、僕たちはそれを巧みに設計しているんだよ。ただ撮って編集したのではなく、綿密にストーリーボードを書いた上で撮影を進めていった」

「ジョン・ボーナムのインタヴューは、制作を始めた段階では見つかっていなかった。ロバート・プラントにこの企画をプレゼンした時、『メンバー全員の声を使いたい』と言ったら、彼は『でも、どうやってジョン・ボーナムに話を聞くんだい?』と言っていたよ。幸運にも、何千もの未記録のリールを調べた結果、あのインタビュー音声が見つかった。

ジョン・ボーナムのインタヴューが重要な理由は3つある。1つ目は、彼はリズムであり、グループの心臓部だから。ロバート・プラントはいつもジョン・ボーナムのために話さなければならないと思っていて、ちょっとしたコメント以外はジョンに代わって話してもらおうと思っていたけれど、ロバートがジョンのために話さなくてもいい時が初めて来たわけだ。

2つ目は、このインタヴューはこの映画で描かれている出来事が起こってから1年後ぐらいに撮られていて、タイミング的に絶妙であること。ちょうど今、その瞬間を生きているジョン・ボーナムの発言が聞ける。

3つ目は、ジョンのインタヴューが、バンドが始まった頃の姿を彼らに思い出させ、彼らがその頃どんな人間だったかを思い出させること。この映画で、私たちはドキュメンタリーを作るようにせず、俳優たちと仕事をするのと同じように彼らと作り上げていった。具体的で感情的な反応を引き出そうとしているし、僕たちはそれを巧みに設計しているんだよ。ただ撮って編集したのではなく、綿密にストーリーボードを書いた上で撮影を進めていった」

●この映画を作ろうとした時、最初から積極的に乗ってくれたのは日本の会社だけだったんだ」

──僕はペイジ、ジョーンズと話したことがありますが、この映画での話し方もその時と同じで、普段はとても穏やかな人たちですよね。あのように激しいパフォーマンスを繰り広げていたレッド・ツェッペリンのメンバーとは、とても信じられませんでした。

──僕はペイジ、ジョーンズと話したことがありますが、この映画での話し方もその時と同じで、普段はとても穏やかな人たちですよね。あのように激しいパフォーマンスを繰り広げていたレッド・ツェッペリンのメンバーとは、とても信じられませんでした。

「君の言っていることがわかるよ。彼らはひとりずつだと穏やかなジェントルマンだけど、メンバーが一緒になると魔法のような瞬間が爆発するんだ。つまり、あの4人の男たちの関係は、完全に音楽的なものだったんだろう。特に最初の1年間は音楽だけのつながりで、彼らはお互いのことをよく知らなかった。このグループがこれほど力強く機能しているのは、社交的なコミュニケーションではなく、ほぼ完全に音楽を通してコミュニケーションしていたからなんだよ」

──最後に伺いたいんですが、この映画の続編を作る予定はないんですか?

「考えたこともない。これは、僕が見つけた本で読んだ物語だ。彼らが努力を重ねてエベレストを制覇するまでの、人生の物語。ささやかな始まりから、紆余曲折を経て、初めて何かを達成するまでの道のりを描いていて、それが観客への贈り物なんだ。この映画は、ただの “覗き見” ではないんだよ。ただ素晴らしい曲を演奏するだけの作品でもない。物事の始まりこそが最も興味深いものだったので、その起源の物語を語りたかった。メンバーに会いに行った時、彼らも意図を知っていたし、それこそが価値のある部分だとわかっていた。

この映画を作ろうとした時、アメリカではどのスタジオもやりたがらなかった。全ての映画スタジオがこの企画を断り、『音楽が多すぎる』と言っていたよ(笑)。みんなビジネスの話ばかりしていた。最初から積極的に乗ってくれたのは日本の会社だけだったんだ」

レッド・ツェッペリン:ビカミング

・監督・脚本:バーナード・マクマホン(「アメリカン・エピック」)

・共同脚本:アリソン・マクガーティ

・撮影:バーン・モーエン

・編集:ダン・ギトリン

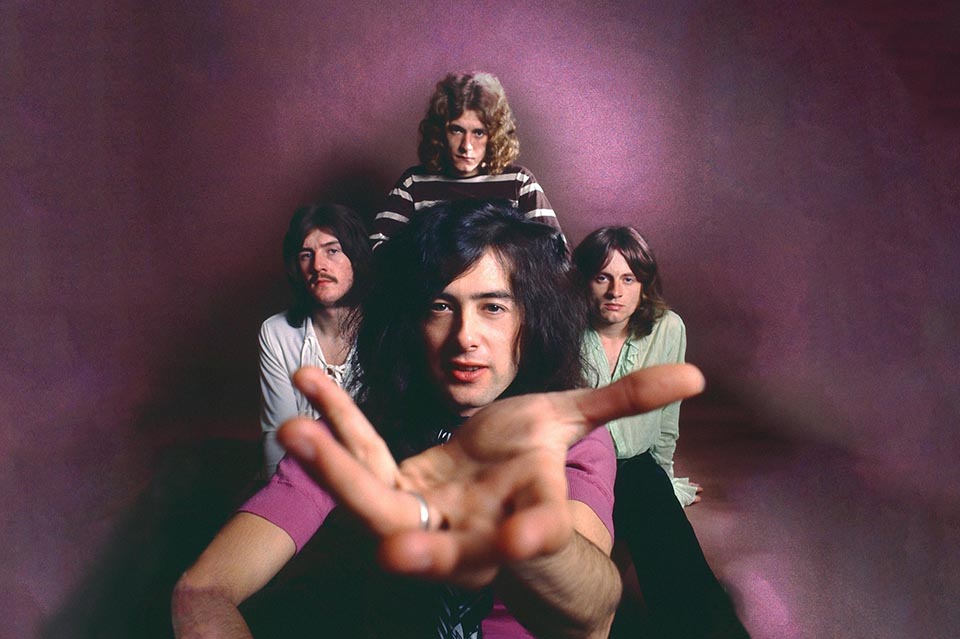

ジミー・ペイジ/ジョン・ポール・ジョーンズ/ジョン・ボーナム/ロバート・プラント

2025年/イギリス・アメリカ/英語/ビスタ/5.1ch/122分/日本語字幕:川田菜保子/字幕監修:山崎洋一郎/原題:BECOMING LED ZEPPELIN/配給:ポニーキャニオン/提供:東北新社/ポニーキャニオン

映画公式サイト

© 2025 PARADISE PICTURES LTD.

9/26(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほかIMAX® 同時公開

【リリース情報】

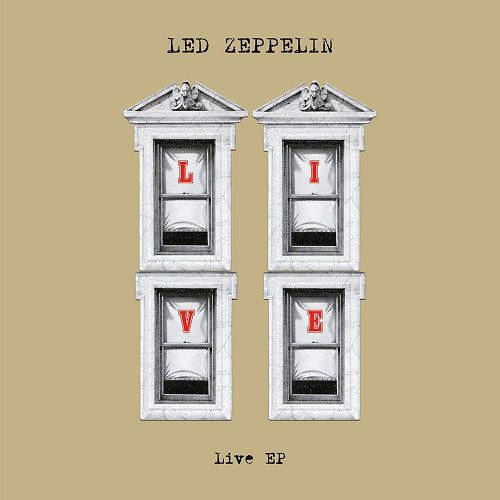

レッド・ツェッペリン/『ライヴEP』

発売日: 2025年9月24日(海外発売日は9月12日)

WPCR-18791/定価 2,200円(税抜2,000円)

★解説・歌詞・対訳付

商品情報

レッド・ツェッペリン

『ライヴEP』

・Amazon Music(SEP 12 2025)

・Amazon(2025/9/24)¥2,200・CD

・Amazon(2025/9/24)¥2,200・CD【Amazon.co.jp限定】(メガジャケ付)

レッド・ツェッペリン

『ライヴEP』

・Amazon Music(SEP 12 2025)

・Amazon(2025/9/24)¥2,200・CD

・Amazon(2025/9/24)¥2,200・CD【Amazon.co.jp限定】(メガジャケ付)

1. In My Time of Dying(Live from Earl's Court, 1975)/死にかけて(ライヴ・フロム・アールズ・コート 1975)

2. Trampled Under Foot(Live from Earl's Court, 1975)/トランプルド・アンダー・フット(ライヴ・フロム・アールズ・コート 1975)

3. Sick Again(Live from Knebworth, 1979)/シック・アゲイン(ライヴ・フロム・ネブワース 1979)

4. Kashmir(Live from Knebworth, 1979)/カシミール(ライヴ・フロム・ネブワース1979)

2. Trampled Under Foot(Live from Earl's Court, 1975)/トランプルド・アンダー・フット(ライヴ・フロム・アールズ・コート 1975)

3. Sick Again(Live from Knebworth, 1979)/シック・アゲイン(ライヴ・フロム・ネブワース 1979)

4. Kashmir(Live from Knebworth, 1979)/カシミール(ライヴ・フロム・ネブワース1979)

ビートルズやクイーンを始め、60年代から80年代に活躍した洋楽アーティストの最新ニュース、ライヴ・スケジュールや本やCDの発売情報を平日は毎日更新、会員の皆様には週2回のメールマガジンで最新ニュースをお届けしています。会費は無料、皆様ぜひご登録を!

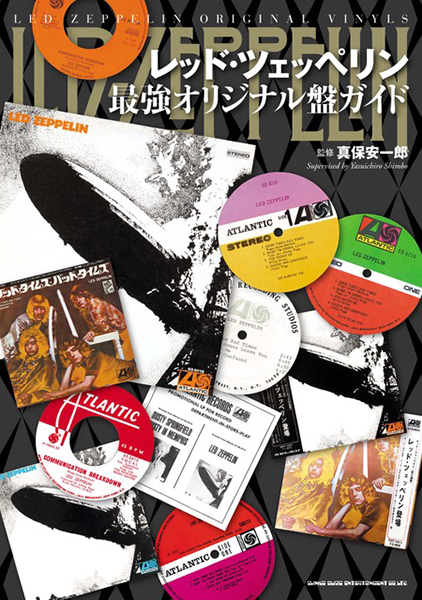

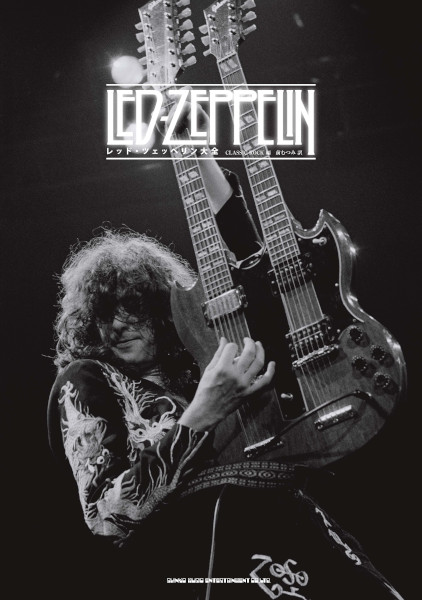

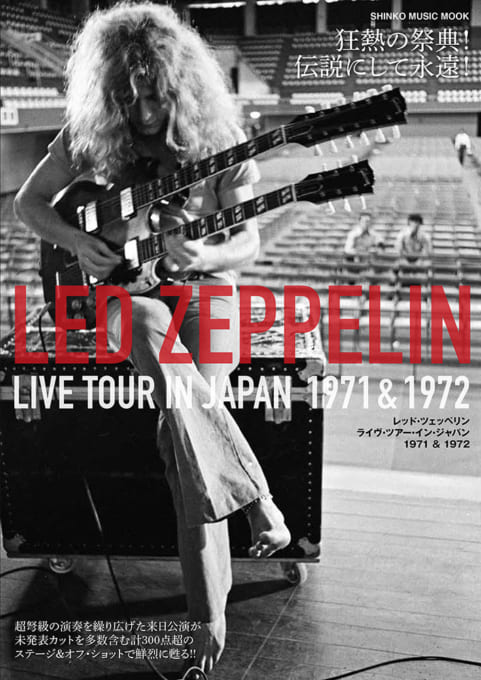

レッド・ツェッペリン最強オリジナル盤ガイド

真保安一郎 監修

2,970円

2,970円

関連ニュース

BOOK・2025.08.28

9/26発売 ファン垂涎!! 徹底的なこだわりで迫る、 レッド・ツェッペリン米・英・日アナログ盤ガイド〜『レッド・ツェッペリン最強オリジナル盤ガイド』

BOOK・2025.08.28

9/26発売 ファン垂涎!! 徹底的なこだわりで迫る、 レッド・ツェッペリン米・英・日アナログ盤ガイド〜『レッド・ツェッペリン最強オリジナル盤ガイド』

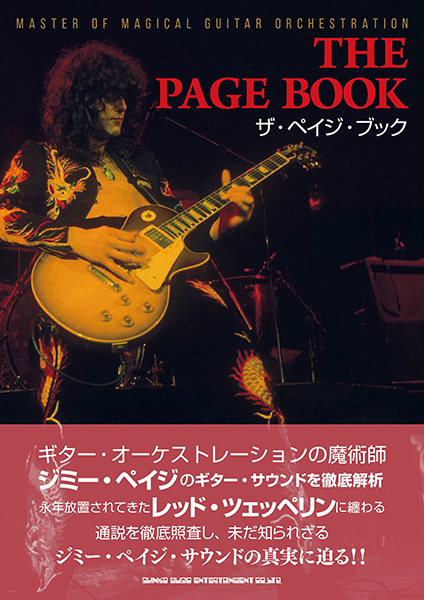

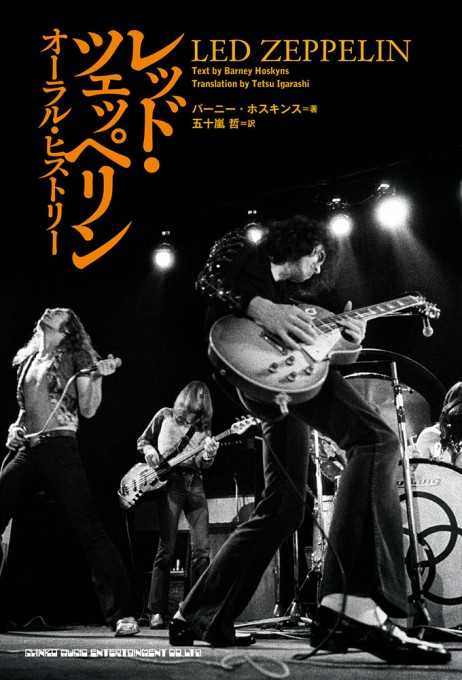

ザ・ペイジ・ブック

4,400円

関連ニュース

BOOK・2025.02.18

3/17発売 歴代使用機材の超マニアックな考察から定説を覆す ジミー・ペイジ’sギター・サウンド解析の“最終楽章”〜『ザ・ペイジ・ブック』

BOOK・2025.02.18

3/17発売 歴代使用機材の超マニアックな考察から定説を覆す ジミー・ペイジ’sギター・サウンド解析の“最終楽章”〜『ザ・ペイジ・ブック』

この記事についてのコメントコメントを投稿

この記事へのコメントはまだありません

RELATED POSTS

関連記事

-

2025.10.08 ロバート・プラント+セイヴィング・グレイス、英TV番組で新曲2曲のパフォーマンスを披露

LATEST POSTS

最新記事

-

2025.01.07 クイーン関連 最新ニュース(2026/2/6更新)

-

2024.04.04 ザ・ビートルズ関連 最新ニュース(2026/2/6更新)

-

2023.03.07 直近開催予定のイベントまとめ(2026/2/6更新)