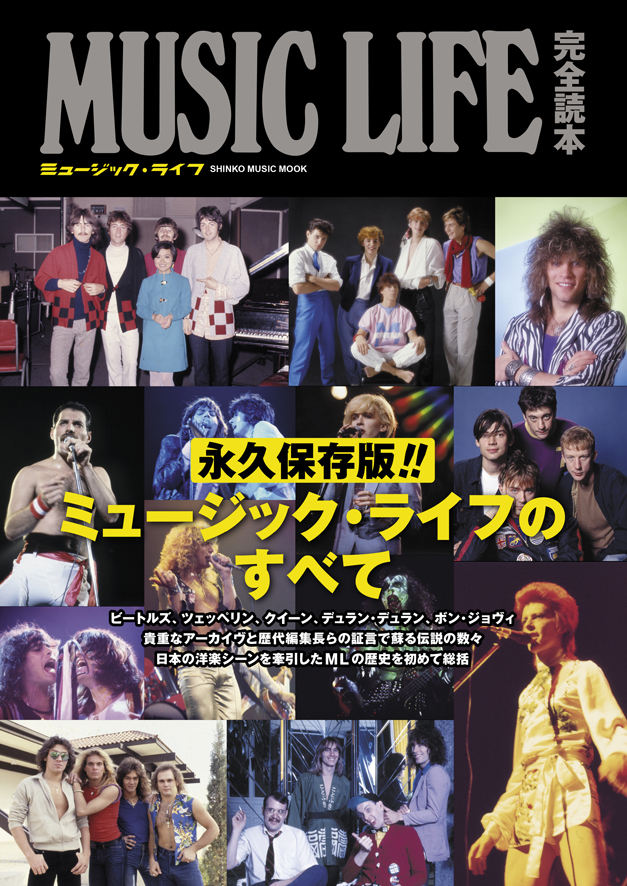

MUSIC LIFE CLUB発足記念

東郷かおる子トークイベント・レポート PART 3

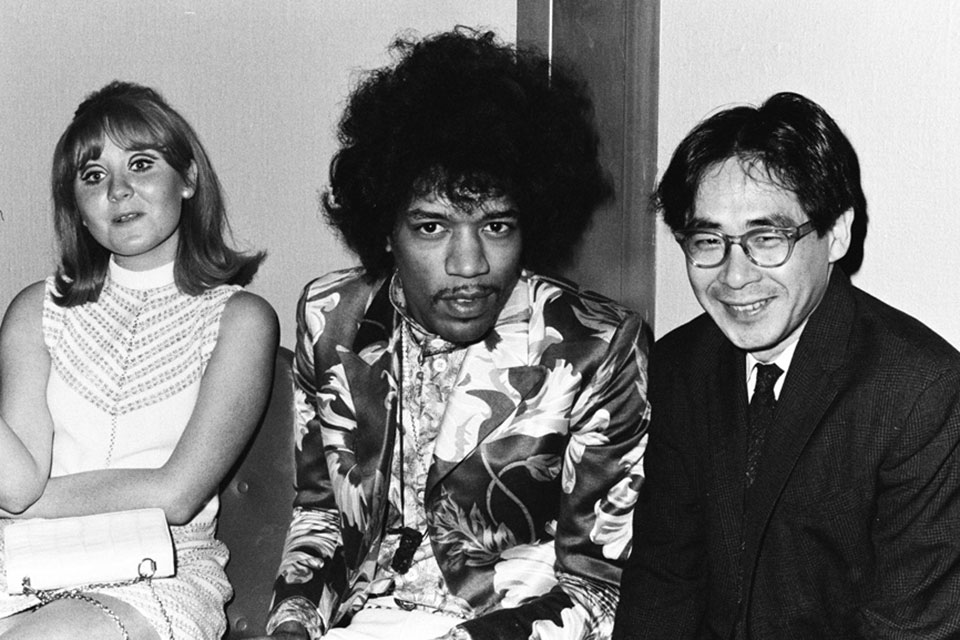

長谷部:あれはイギリスのなんとかいう新聞社のパーティで。

東郷:『メロディ・メイカー』って音楽新聞。

長谷部:それの表彰式のパーティがあって、そこにジミ・ヘンも来てたんだよ。僕はジミ・ヘンなんて知らないから、なんかヘンな奴がいるなと思ってたら、星加さんが“この人はすごいギタリストなんだよ”って言うんだ。偶然、僕の隣が彼の席で、星加さんが“一緒に写真撮ってあげるわよ”って言うから、彼に“ちょっと一緒に写真撮ろうよ” “あぁ、いいね”って写真を撮って。

東郷:当時ジミ・ヘンって25歳よ。27歳で亡くなっちゃったんだから。

長谷部:すごく感じよかったよ。小さな赤い袋に何か入れて持ってたね。

アワードの楯をエサに撮影したレッド・ツェッペリン

東郷:1975年に星加さんがお辞めになった後は長谷部さんの相棒が私になったわけですよ。もう本当に色んな所に行って色んなミュージシャンを取材しましたね。もしかしたら星加さんと長谷部さんのコンビより、私と長谷部さんの方が長いですよね。

長谷部:長いね。

東郷:お互いイヤになる程一緒に取材しましたよね、それが70年代から80年代。洋楽ロックにとって一番いい時代でしたね。70年代はロックが市民権を得て、どんどん新しいバンドが出てきてスタジアム級の会場でのコンサートとかロックを取り巻く新しいビジネスが日本市場でも発展した時代でもあったんですね。その後80年代になると一大革命が起きるんですが、それがMTVの登場。最初MTVってどんなものかな──って思ってましたけど、アメリカに取材に行く度にホテルで夜MTVを観てました。日本に入って来たのは84年でしたからね。それまで出張先でよく観たのはU2の「ニュー・イヤーズ・ディ」でしたね、雪の中を馬が歩いて行くフィルム、あれを死ぬほど見た記憶があります。

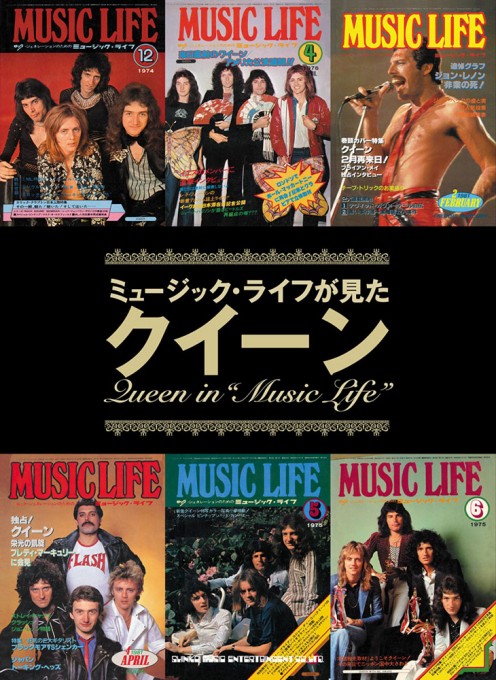

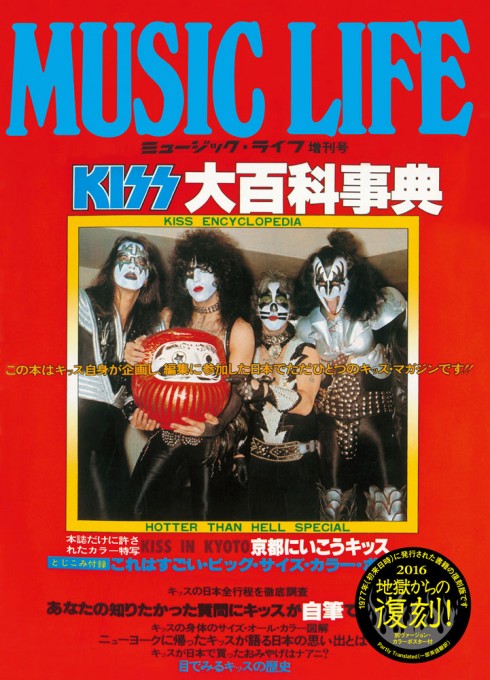

あの辺のミュージシャンから遡ると、70年代初期にレッド・ツェッペリン、エマーソン・レイク&パーマー、ピンク・フロイドと繋がって70年代中盤にキッス、クイーン、エアロスミスが出てきて、その後ジャパン、チープ・トリック、デュラン・デュラン、カルチャー・クラブ等が活躍した80年代へと行くわけです。この辺りが日本でも洋楽が一番売れた時代ですね。LPに代わってCDが出始めて音楽業界も潤って、経済的にも日本がバブル全盛の時代でしたから。その中で『ミュージック・ライフ』も、どんどん発行部数を伸ばして行くんです。その中でも特にレッド・ツェッペリンの71年の初来日は、日本の音楽界にとって黒船襲来でしたね、世の中にこんな音楽があるのか!と。長谷部さんはツェッペリンの印象ってどうでした?

長谷部:俺は全然良くないね。(場内大爆笑)あいつらは日本に来る前に、もう大スターだったんだよな。だから日本に来て宣伝用に写真を撮ってもらおうなんてちっとも思ってない。

東郷:取材の“取”の字もないですね、そういうサービス精神が頭にない。

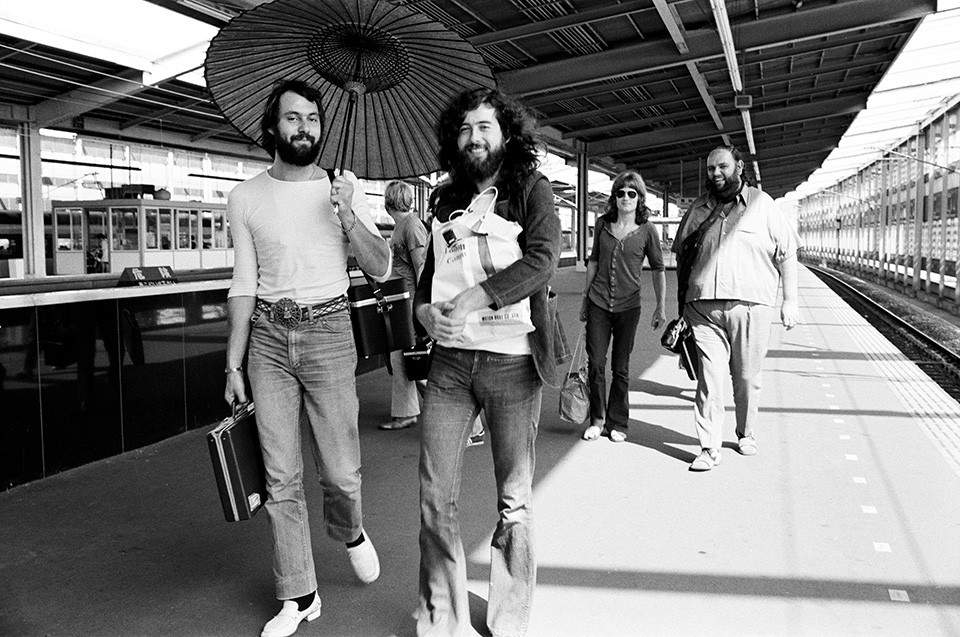

長谷部:しょうがないよね、だけど勝手に写真を撮ってる分には全然文句を言わない。ただ、そこに立ってくれとか、こっち見ろとかそういうのは絶対ダメだった。だから僕はツェッペリンの初来日は結構くっついて撮ってたんだ。

東郷:そうですよね、1971年11月号の『ミュージック・ライフ』は「レッド・ツェッペリン来日特集号」で、<東京・京都・大阪・広島、完全追跡レポート>──って、ヤダったわね~この時(場内大爆笑)、追跡なんかしたかぁないよ!って。とにかく写真が撮れないんですよ。で、一番大事なのは写真ですからね、当時はインタビューなんて概念はないんです、とにかく証拠写真を撮れ!って。

ミュージック・ライフが会った、取材したって証拠の写真が欲しいんです。だからステージの写真は撮れても、オフ・ステージの写真がないとどうしようもない。

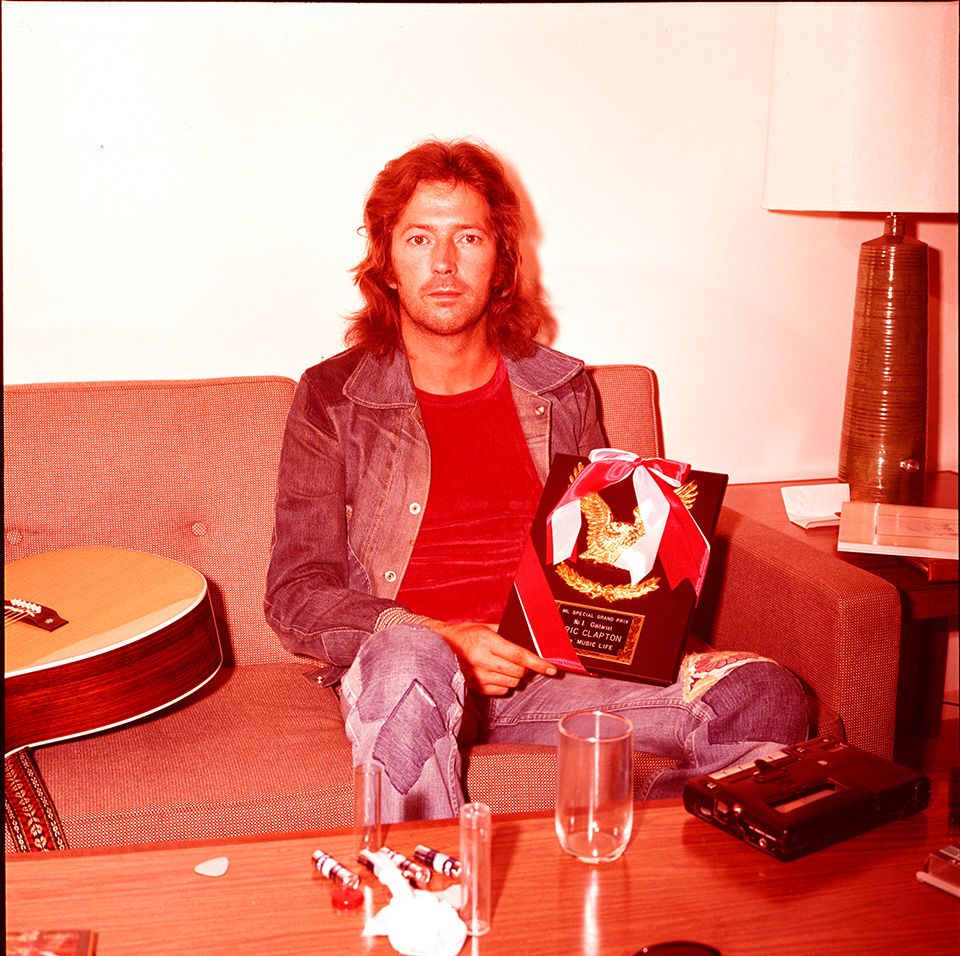

長谷部:それで人気投票の楯を持って行ったんだよな。

東郷:そう、レッド・ツェッペリンが、ML人気投票のグループ部門で一位だったので。やっぱりミュージシャンって色んな意味で表彰されたりするのは好きなんですよ、どんな大スターでもイヤだって言う人はいませんから。それをエサに「NO.1のアワードを渡したいから」って行ったら、ロバート・プラント、ジョン=ポール・ジョーンズ、ジョン・ボーナムの3人は結構喜んで写真を撮らせてくれたんですが、約1名撮れなかったのがジミー・ペイジ。そうしたら長谷部さんが「じゃ、部屋に撮りに行こう」って。

長谷部:その当時はレコード会社もプロモーターもちゃんと取材のアレンジをしてくれないんだよ、写真撮りたけりゃ自分で交渉して勝手にやってくれっていう時代だったんだ。

東郷:それでレコード会社の人に聞いたら簡単に部屋の番号教えてくれて、でも直接行くのは何なので、まずは部屋に電話して。ハローって言ったら、ジミー・ペイジが出たんです。私が「ミュージック・ライフという…」と言う間もなく、ガチャって切られて。それで部屋に行くしかない──となって行ったんですよ。ノックしたら扉が開いて、そこにジミー・ペイジが立っていて、また私が「さっき電話した『ミュージック・ライフ』という…」と言うと、鼻先でバタン!とドアを閉められて終わり。辛かったですよね〜(笑)。

長谷部:失礼だったな。

東郷:それで、仕方が無いから、そのうち絶対に下りて来るはずだからってホテルのロビーで延々と待ったんですよ。で、延々と待っていたら下りて来たんです。そこで捉まえて、「カクカクシカジカでミュージック・アワードを渡したい!」って言ったら急にニコニコしやがって(笑)写真を撮らせてくれたんですよね。そんなに簡単に撮らせてくれるなら、なんで最初に撮らせてくれなかったんだよ!って思いましたけどね。

長谷部:いや、アレはね、女の子を囲ってたんだよ、そんなのは分かってる。だから部屋に入れなかったんだよ。

東郷:そう言ってくれれば、こっちも行かなかったのにねぇ。でも当時は本当にミュージシャンっていうのは日本で暴れるっていうのが定説になってて、ツェッペリンなんかその代表格で──でも考えてみれば退屈ですよね、わけわかんない国に来てホテルにカンヅメになって、これが日本食だって言われてもわけわかんない食べ物で。

長谷部:ようするに日本に遊びに来てたんだよ、ついでにちょっと演奏して。本命は遊びなの。

東郷:当時、世界の音楽市場として日本を見た場合すごくちっぽけな存在で、それも仕方なかったのかもしれないけど。でもこの極東の小さな国はなんか魅力的だったんですよ、だから物見遊山が85%くらいで後の15%がコンサート。でもそのコンサートが素晴らしかった。

長谷部:そうそう、ロバート・プラントがステージに出て来て、“ハロー”って言った声が武道館の天井に反射して、これはすごいヴォーカリストだなって初めて分かったよ。

嵐のグランド・ファンクから沖縄のベイ・シティ・ローラーズ

東郷:それが1971年のこと、ツェッペリンは本当に凄かったです。その後、ディープ・パープル、ピンク・フロイドが来たり、グランド・ファンク・レイルロードが来日しましたけど、コンサートを撮影するカメラって当時、何か規制ってあったんですか?

長谷部:その頃はそんなにうるさくなかったんだよ。当時はロックのコンサートなんか撮りにいく奴なんかいない、『ミュージック・ライフ』とあとどっか…新参の雑誌とか位かな。だからステージ前で全曲撮れていた。その後、最初の3曲のみとかになったけど…。

東郷:グランド・ファンク・レイルロードは東京ドームになる前の後楽園球場でのコンサートで、あの時はものすごい望遠レンズを持っていった。

長谷部:野球場でやるからフィールドに出ちゃダメだっていうわけ、だからダッグアウトに三脚を立てて1,000ミリだったか1,200ミリのレンズをつけて。そうしたら嵐になってきちゃって。

東郷:これ有名な話なんですよ、伝説の嵐のグランド・ファンク・レイルロード・ライヴって、雷が鳴って。

長谷部:雨も風も凄くてステージの覆いがすっ飛んじゃって。

東郷:もうバケツをひっくり返したような雨でステージは水浸し、でもああいう屋外でのライヴは初めての体験で日本の若者も興奮したんですよ。グランド・ファンクで雨で雷が鳴って──男の子は上半身裸で、怒号と悲鳴が飛び交って、一体どうなるのかって感じだったんですよ。

長谷部:当然中止になると思ったんだけど、だけど、やったんだなぁ。

東郷:びしょ濡れで。

長谷部:僕は雨の中でロックのコンサートを撮ったのはあれだけだったから、すごい印象に残ってる、偉いなぁって。

東郷:長谷部さんにどうだった?って聞いたら、“あいつらスゲーなぁ、ギターを弾く手が感電寸前で震えてる”って。そりゃそうですよ、雷がギンギン鳴ってる中で電気を使ってね。たとえマーク・ファーナーが感電死しても誰も文句は言えない(笑)。そうやって後世に語り継がれるようなライヴだったのがツェッペリンとグランド・ファンク、それとピンク・フロイドね。

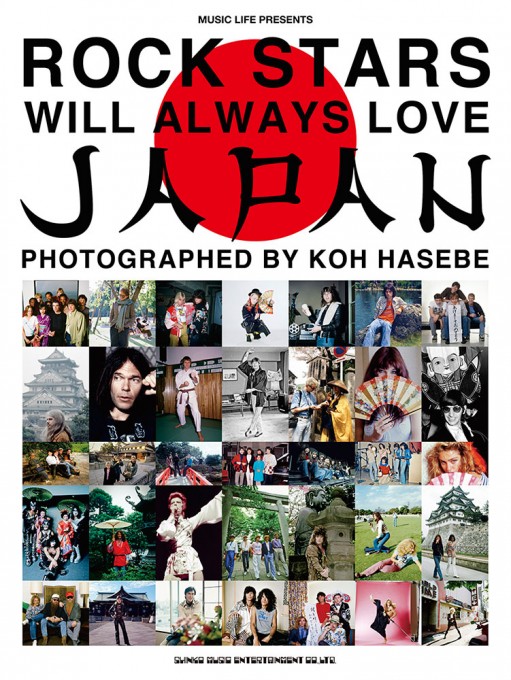

71年に「箱根アフロディーテ」っていう野外イベントがあったんです、今でいう「フジ・ロック」の元祖みたいなものですね。箱根も天気が悪くてピンク・フロイドが出てきた時に「吹けよ風 呼べよ嵐」って曲をやるんですけど本当に嵐みたいになって、これがまるで、その場のすごいサウンドトラックみたいでした。そこに霧が出てきて、ピンク・フロイドを聴きながらミルク色の霧が流れているのを観たら、何の外的刺激がなくてもトビましたね、素晴らしいコンサートでした。ただバックステージでの写真撮影に関しては相変わらずサービス精神ゼロ。でも何でもいいから写真を撮らなくちゃっていうんで、当時のヒルトン・ホテルだったかな、日本庭園の池に赤い橋が架かってたんでそこで写真を撮ったの覚えてません?

長谷部:そうそう。

東郷:ともかく<ミュージシャンが日本に来ました、これが証拠写真です>っていう写真が欲しいから当時は、やたらと背景が神社やお寺、日本庭園とかが多いんですよ。でもそれを見て読者の皆さんは“あぁ、本当に日本に来たんだ”って気持ちを持ってくれたと思います。『ミュージック・ライフ』ってそういう役目もあったんです。コンサートも東京が中心で、北海道や東北、九州、とかで行われる大掛かりなものも少なかったし。そういう読者の見たい!って気持ちが飢えた所を「ミュージック・ライフ」で満たしてくれたのなら、作りがいもあったのだと思います。

そして70年代はもう一つアイドルがいましたね、ベイ・シティ・ローラーズ。

彼らを聴いて洋楽に入った人って結構多いんですよ。でもなぜか『ミュージック・ライフ』の表紙には一回もなっていないんです。私が興味なかったってのもあるんですけど(笑)、当時姉妹誌で『ロック・ショウ』という雑誌があって、クイーンやキッスやエアロスミスみたいなゴリゴリのロックよりも、ちょっと年齢層が低い、小学校高学年から中学校1〜2年くらいの少女ファンにショーン・キャシディとかレイフ・ギャレットとかが人気がある頃で、そういうのを紹介する雑誌が日本でも必要なんじゃないかということで『ロック・ショウ』ができたんです。そこにピタッとハマったのがベイ・シティ・ローラーズ。だから同じ会社の中だけど違う方向性で住み分けをしてたわけです。だけど写真は長谷部さんに頼んでたから──、ベイ・シティ・ローラーズの取材も大変だったでしょ?

長谷部:ボストンだったかな、場所は忘れちゃったけど、ベイ・シティ・ローラーズのコンサートを撮りに行ったら、すごい熱狂的なローティーンの女の子がいるんだけど、座席の前半分なんだよ。後ろ半分はその親たち。前の半分はもう大熱狂で意識を失った子が運ばれたりして大騒ぎで。

東郷:当時本当に人気があったからね。日本に来た時も大変で、長谷部さんはなんと沖縄まで行ってるんですよ。でも沖縄でベイ・シティ・ローラーズがコンサートをしたっていうのはすごいと思いません?

長谷部:それを僕と、社長と国際部の部長とレコード事業部の部長の幹部連が揃って沖縄まで写真を撮りに行ったんだよ。

東郷:いやだわね〜、若いバンドをオジサン4人が取材って。でもなんでそのオジサンたちで行くことになったんですか?

長谷部:ベイ・シティ・ローラーズの別冊を出したら、10万部が3日で売り切れちゃって、それを3万部増刷したらそれもアッと言う間になくなっちゃった。

東郷:全部で15〜6万部?

長谷部:ともかくスゴく売れたんだよ。だから幹部が皆で行くわけだよな。

東郷:一枚でも多く写真を撮って、契約書にサインしてもらって。

長谷部:それで、メンバー全員が揃ってのインタビューも取れないのを強引に取ったんだ。そしたらね、テープレコーダーが廻ってなかったんだよ(笑)。(場内大爆笑)

東郷:どうしたんですか、それ?

長谷部:結局、皆で思い出していい加減な原稿を作った。(場内大爆笑)

東郷:これって今だから言えるけど。

長谷部:いや、インタビューしたのは事実だから。(場内大爆笑)

東郷:でもそういう事って時々あったんですよ。今と違ってボタンをガチャって押す大きな旧式のテープレコーダーで。私もそれを持ってラヴァーボーイか何かのインタビューをして、帰ってきたらテープが廻ってなくてね。もう、ギャ〜ですよ、なんとか思い出して原稿にしましたけど。あと、チープ・トリックからトム・ピーターセンが抜けた後、トムと、リック・デリンジャーとエリック・カルメン、カーマイン・アピスが82年に「ROCK SUPER SESSION」ってコンサートを武道館でやったんですね。

で、メンバー4人にホテルのロビーでインタビューして、エリック・カルメンは若い編集の子にテープを渡して担当してもらったんです。インタビューが始まって、そしたらなぜか、その場にピンク・フロイドの音楽がウァ〜って流れ出したんです。新譜の試聴用サンプル・テープを使ったのでカセットの録音用のツメが折れていて録音できてなかった。それが分かるまでもう15分くらいエリック・カルメンは話してて。もうひたすら謝りました、申し訳ない、もう一度話してもらえますか…って。そうしたらエリック・カルメンは「気にしなくていいよ」ってもう一度最初から同じ質問に答えてくれたんです。いい人だったんですよ、おおむねミュージシャンはいい人なんですけどね、中にはイヤな奴もいるけど(笑)。

長谷部:僕もエリック・カルメンは京都の寺で撮影したかな。

東郷:今だから言えるけど、イヤな奴って誰?っていえば、私、二人いるんですよ。リッチー・ブッラックモアとロッド・スチュワート。たまたま機嫌が悪かったのか、偏屈な性格だったのか分からないですけど。リッチー・ブッラックモアの場合はそれまで散々英米のメディアの取材でイヤな思いをしたみたいで、<ジャーナリストは俺の音楽もろくに聴かないで取材するんだろう>って思ってたらしいんです。日本はそうじゃないですからね、私はリッチーだったら──とギターに関して凄く詳しい人を連れていってインタビューしたんです。

でも彼はそれを信じないんです、“あなたの使っているギターとアンプのメーカーは?”なんて聞くと、私でも知ってるメーカーっていっぱいあるじゃないですか。でも彼は全然知らない変な名前を言ったんですよ。え?え?って聞き返すと、ニヤって笑って“本当に君たちがギターについて詳しいのかどうかテストしてやった”って。──イヤな野郎だな……って思いましたけど実は、そういう気持ちも分からないではなかったです。日本っていうのはミュージシャンはミュージシャンとしてきちんとインタビューする──ってその後、彼も分かったようです。

で、ロッド・スチュワートの場合は天真爛漫というか、ソロで来た時に大阪で取材することになったんですけど、その時ドラムはカーマイン・アピスで、ロッドの取材をする前にカーマイン・アピスの取材をしてくれって言われたんです。MLはカーマイン・アピスに取材する予定がなかったんですけど、しないとロッドに会わせてくれないっていうので──。で、ロッドは何をしてるのよ?ってパッと窓の外を見たら下の芝生で昼寝してるんです、日差しがいいから寝てるって。今すぐ呼んで来てくれればいいいのに──って思ったんですけど、まぁカーマインのインタビューを終えて、ロッドがようやく来たんですけど、彼はスコットランド人でしょ? 開口一番スコティッシュ・イングリッシュのものすごい訛りで話し始めたんです、もう何言ってるのか全然分からない。

普通スコティッシュ・イングリッシュじゃなくて、標準の英語を喋ってくれる人がほとんどなんですけど、なぜかスコティッシュ・イングリッシュで押しまくられまして。まぁテープがあるからいいやって思って、後から聞いたらやっぱり分からない。ミュージック・ライフでよく仕事をしていたアメリカ人の男の子に、そのテープを聞いてもらっても、やっぱり分からない。だから日本人の私が分かるわけないんですよね、ロッド・スチュワートに関してはそんな思い出があります。長谷部さんとは本当に色々な取材をやりましたけど、でも終ってみると楽しかったですね。

長谷部:そうそう、まぁね、ミュージシャンって半分くらいはやりにくい奴なんだよ。だけど雑誌のカメラマンって写真撮らなきゃしょうがないんだよな。そうしないと白紙になっちゃう。だから良かろうと悪かろうとどうってことなくて撮るしかないんだよ。ロッドもツェッペリンも写真嫌いだけど、でもなんとかして撮ったよね。

東郷:宥めつ賺しつ、なんとかインタビューも取れて、写真も撮れて、それを読者の方に読んでいただいて、そんなこともあったなぁ……って、今もミュージック・ライフを覚えてくださっている方がいる──ということで、そういう意味ではミュージシャンに感謝ですね。

長谷部:まぁね。

東郷:まぁね、って感じで、長谷部さんどうもありがとうございました。(場内大拍手)

エリック・クラプトンに二度墜ちした私

東郷:私が個人的に思い出深いインタビューをいくつか挙げたいと思います。まずはエリック・クラプトン。クラプトンは4回くらい会っていて、最初は70年代パティ・ボイドと不倫の末に結ばれた頃、まだアルコール中毒の時代に大阪でインタビューしました。それまでクリームも含めエリック・クラプトンってそんなに好きじゃなかったんですけど、そのインタビューをしてすごく好きになっちゃっいました。ものすごく弱みを晒す人で、正直な人で。でも、私も若かったのでこれを聞いてやろうって、ドラッグやアルコールでヨレヨレのクラプトンに明るい声で、「あなたは黒人音楽のブルースを追求してる白人として、果たして白人が黒人の音楽ができるんでしょうか?」って言っちゃったんです。そうしたら暫く、1分くらいかな、持ってたグラスを下げて私から視線を外して下を向いて黙ってるんです。それでやっと顔を上げて、凄く苦しいって顔をしながら、「自分が黒人と同じようにブルースを演奏できた!って思う瞬間もある、でも、もうダメだなって思う時もあるんだよ」って言ったんです。その時のエリック・クラプトンを“すごく正直だなぁ──”って思ったのが第一印象で、それでエリック・クラプトンに墜ちたんです(笑)。

ハッキリ言って、あの人ってある意味女たらしですよね、母性本能をくすぐるタイプなんです。それから1991年にジョージ・ハリスンと一緒に来て、それは素晴らしいコンサートだったんですけど、前年の12月、来日前に盛り上げようって、ジョージと一緒にリハーサルをやっている所へ新聞社の記者と一緒に3.4人で取材に行ったんです。

最初、エリック・クラプトンが入って来たとき、すごく機嫌が悪くて──声が聞こえて来るんです──、「なんだよ、俺、今日取材するなんて聞いてないぞ!誰だよ!」って怒鳴ってて。それを聞いて、いや、日本からきたんですけど……どうしようって思ってたら、「とにかく俺はやらないよ!」って言ってるんです。ちょうどその年にお子さんを亡くしてて──、こちらからは強く言えない雰囲気があって。その時に、「ハロー!エブリバディ!」って能天気に入って来たのがジョージ・ハリスン。「ん?何か空気悪いね、どうしたのどうしたの?」っていう感じでね。エリックが、「俺はやりたくないよ」って言うのを、ジョージは「まぁまぁまぁ、エリック、皆東京から来てるんだから、やりましょう」って言ってくれたんですよ。それで無事にインタビューが出来ました。

ジョージ・ハリスンってそういう人だったんです。私はもう、拝みたくなるくらい彼に感謝しました。そうしたらクラプトンはコロっと態度が変わっちゃって上機嫌になって。ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンって色々女性も含むいきさつもあって、音楽的なものや人間的にもエリック・クラプトンの方が格上じゃない? っていう風潮があったと思うんですが、現実は全く反対。ジョージの方が全然大人。エリック・クラプトンは少年じみたところがありましたね。あの時、本当にジョージは私たちのためにエリック・クラプトンを説得してくれたんです。そういうエピソードがありましたね。

あと私は海外のジャーナリストのようにベラベラ英語を喋れるわではないし、女性だっていうこともあって、取材の時も結構相手は構えずにいてくれるんです。で、エリック・クラプトンには、女性のことを聞いてやろうと思って、「あなたって本当に恋多き男よね」って聞いたんですよ、そうしたら彼は、ハハって笑って、「僕は自分の生まれ育ちもあって──自分は私生児として生まれてるので──マザコンもファザコンもある。だからちょっと知性的で敵わないなって女性を見るとフラフラとなるんだよね」って言うんですよ、で、その後クスっと笑って、「でも、それって錯覚なんだよね」って。何言ってるんだこの女たらしーー!って思いましたけど──それで私、クラプトンに二度墜ちしました(笑)。でも本当に妙に無邪気で母性本能をくすぐるっていうのかな、この人ほっとけないなと女性に思わせるタイプなんです。

それとは全く正反対の印象がミック・ジャガー。4〜5回会いましたけど、いつも言う事が同じでつまらないんです。でも、もの凄く頭がいい人です。ミックは今の仕事を辞めても、すぐに普通の会社で仕事ができるタイプ。だからああいう人じゃないとローリング・ストーンズは長く続けられない、やっぱりミック・ジャガーってすごい人だと思います。反対に話していて面白かったのは、おしゃべりな人。例えばヒューイ・ルイス、キース・リチャーズとか、U2のボノ、ボーイ・ジョージ。一聞いたら百返すっていうくらいスッゲーおしゃべり。

ワクワク・ドキドキがこの仕事の原点

東郷:1990年に私は『ミュージック・ライフ』を辞めることになったんですけど──どうして辞めたのかをお話ししますね。ちょうど80年代の後半くらい音楽業界にマイケル・ジャクソンとマドンナが出て来て、これがアッと言う間に100万枚くらい売れちゃうわけですよ。世界中のレコード会社が同じように、マイケル・ジャクソンだったらニューヨークのソニーもイギリスのソニーも一緒に同じ物を売って、日本だけ“やりたくない”って言えない。そうするともう世界中で同じものが消費され尽くされるわけですよ。マドンナもそうです。

彼らの音楽が悪いとかそういう事じゃないんですけど、“ああ、これでもうロックは終わったな”っていう気持ちが半分ありましたね。それから暫くしたらヒップホップが出てきましたね。そうしたら、ますます“ロックもダメだな“って思うようになって。その後‘90年代に入ってニルヴァーナとかパール・ジャムが出て来て少し救われた部分があったんですけど、’80年代後半は仕事をしていて面白くなくなったんです。私も、いつまでたっても大人になれないっていうか、ワクワク・ドキドキする仕事じゃないと会社に行きたくないわけですよ。で、こういう気持ちで本を作っていたら面白くない本ができるわけです、取材をしていても面白くないインタビューになっちゃうし。で、“こんなことしてちゃいけないな”と思って辞めました。それが1990年の事だったんですね。その後、さっきも言ったようにニルヴァーナとパール・ジャムが出て来たので、“ロックも捨てたもんじゃないな”と思うことはできたんですけどね。

で、あと本当に好きなミュージシャンって誰なの?ってよく聞かれるんですけど──私は好みの音楽ではなくても、これを皆に聴いて欲しいなって自信をもって言える音楽を取り上げて来たつもりなんです──でも、個人的に本当に好きだったアーティストって二人しかいないんですね。一度好きになると長いんです、私。一人はロバート・パーマー、もう一人はダリル・ホール、この二人だけですね。二人とも70年代にファンになって、残念ながらロバート・パーマーは50代で2003年に亡くなってしまいまして、あの時は結構落ち込みましたよ。ですから私にとってダリル・ホールやエリック・クラプトンが亡くなったら、その時はある意味で私の青春時代も終るのかな──と考えてます。

ま、最近はそんなに個人的に入れ込んでるミュージシャンっていないんですけど、そんななかでいいなと思うのはエド・シーラン。なんかアナログな感じがして、70年代のシンガー・ソングライター風な感じもするしロックの香りもするし。それともう一人意外と最近聴くようになったのがジャスティン・ティンバーレイク。イン・シンクのメンバーだった頃は全然興味がなかったんですよ。だけどもこの人一時期俳優業をやっていて、クリント・イーストウッドが監督した『人生の特等席』って映画で準主役で出ているんです。アメリカのメジャー・リーグの話が背景で、この時のジャスティン・ティンバーレイクが凄く良かったんです。レコードを聴いたら結構上手い、で、それ以来この人だったらファンでいられるかな──って感じで聴いてます。今公開中のウディ・アレン監督作の「男と女の観覧車」っていう映画にも出てます、未だ観てないので観たいと思ってます。

ま、そんなこんなで、最近のミュージシャンで本当に入れ込んでる人はハッキリいっていません。入れ込んでるのはミュージシャンじゃないけど羽生結弦君だけですね(笑)。ともかく仕事ってワクワク・ドキドキがないと続かないんですよ、羽生結弦君の場合はそこにハラハラってのが続きますから、まぁこの先もう少し青春時代があるかな──って思ってます。時間が超過してしまいましたがこんな話で楽しんでいただけましたでしょうか?(場内大拍手)また今度は星加さんと一緒に、もっと実のある話をしたいと思います(笑)、どうもありがとうございました。(場内大拍手)

この後番外編の質問コーナーへ

Q.私たちに何かメッセージをいただけますか。

A.何か好きなもの、夢中になれるものがあれば人生は楽しいし、それをもっている人は幸せだと思います、だから何かドキドキ・ワクワクするものを常に求めていってください。

Q.ジェフ・ベックに会ったことはありますか?

A.ありますよ、インタビュー嫌いとか気難しいって言われてますけど、全然そんなことはないです。ライヴエイドでロンドンに行った時、突然ジェフ・ベックにインタビューすることになったんですけど、噂とは全然違ってすごいおしゃべり。ただ彼もリッチー・ブラックモアと同じでイギリスの新聞とかジャーナリストに対して不信感を持っていたんです。でもちゃんと真面目にインタビューするとすごくよく答えてくれました。だから偏屈とかっていうのは全然ないです、いい人です。

Q.ミュージック・ライフの表紙って誰が最終的に決めてたんですか?

A.(きっぱり)私です。(場内大爆笑)

Q.話題とかそういうことも含めて?

A.(きっぱり)好きだから。簡単に言うとそういうことなんですけど、編集会議の時に誰を表紙にするか候補が挙って、最終的にアルバムリリースや来日の情報などを考えて私が決めてました。権力振りかざしてました(笑)

Q.今では「ミート&グリート」とか行われてますが、30数年前にミュージック・ライフ主催でリッチー・ブラックモアとコージー・パウエルの取材に読者を招待するっていうのがあったんですけど、どういう経緯でやったんでしょうか?

A.そんなのやったっけ、忘れてるわ(笑)。多分コージーだからできたんじゃない?リッチーには言わずに騙して連れてきて(笑)。コージーは亡くなって本当に残念なんだけど、私が大好きだった人。カッコいいとかステキ!とかじゃなくて、<竹を割ったような性格>って言うじゃない、本当にそういう人だったの。自分というものを知ってて男っぽい人、だからコージーのそういう所もあってできたんだと思います。

そういうことで、今日はありがとうございました。帰ったら他のお友だちに、“MUSIC LIFE CLUBのイベント面白かったぜ”とお話をしてあげてください。また面白い企画ができることを願ってます。(場内大拍手)

この後、サイン会が行われた。

RELATED POSTS

関連記事

-

2025.01.07クイーン関連 最新ニュース(2026/2/20更新)

この記事へのコメントはまだありません